2021年ゴッホ展について

今回は、上野公園内にある東京都美術館で開催中の『ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』に行った感想と、上野公園散歩をご紹介します。

『ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』 は東京都美術館では2021年9月18日(土)~12月12日(日)まで開催。その後、福岡展(2021年12月23日〜2022年2月13日)、名古屋展(2022年2月23日~4月10日)と巡回します。

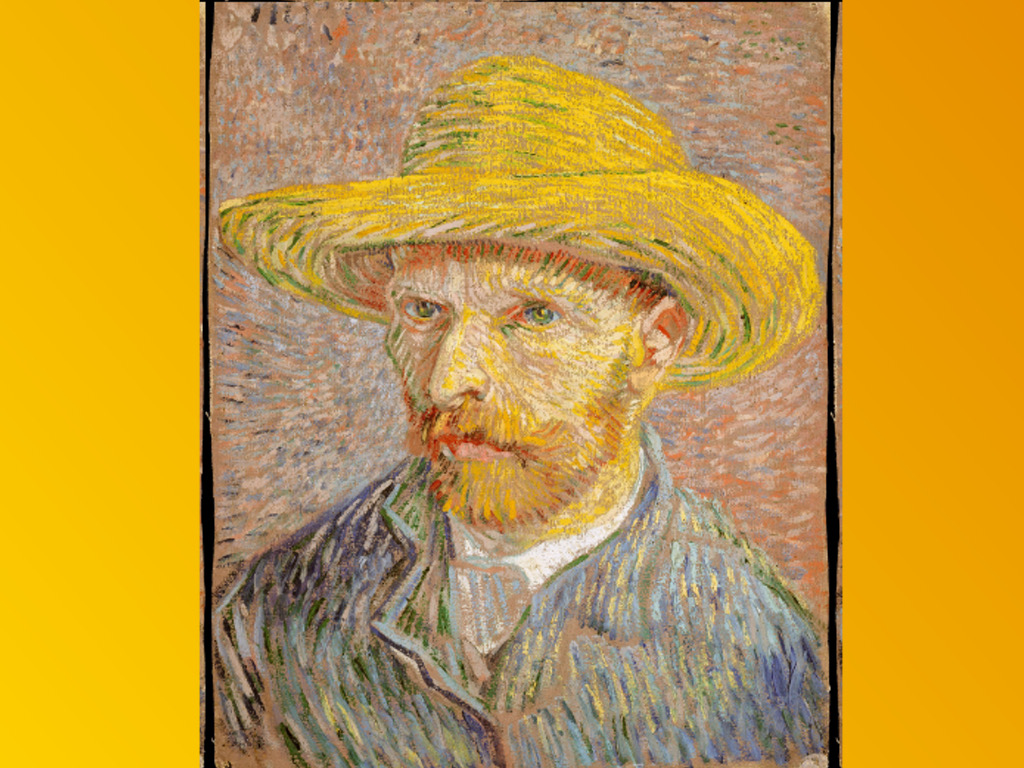

今回のゴッホ展は、「クレラー=ミュラー美術館」の所蔵作品である、ゴッホの絵画28点と素描(デッサン)と版画20点が展示されます。また、「ファン・ゴッホ美術館」からは『黄色い家(通り)』、『サント=マリー=ド=ラ=メールの海景』などの4点が来日。合わせて52点のゴッホ作品が鑑賞できます。そして、ゴッホの他にもクレラー=ミュラー美術館からは、ミレー、ルノワール、スーラ、ルドン、モンドリアンらの絵画20点もやってきます。

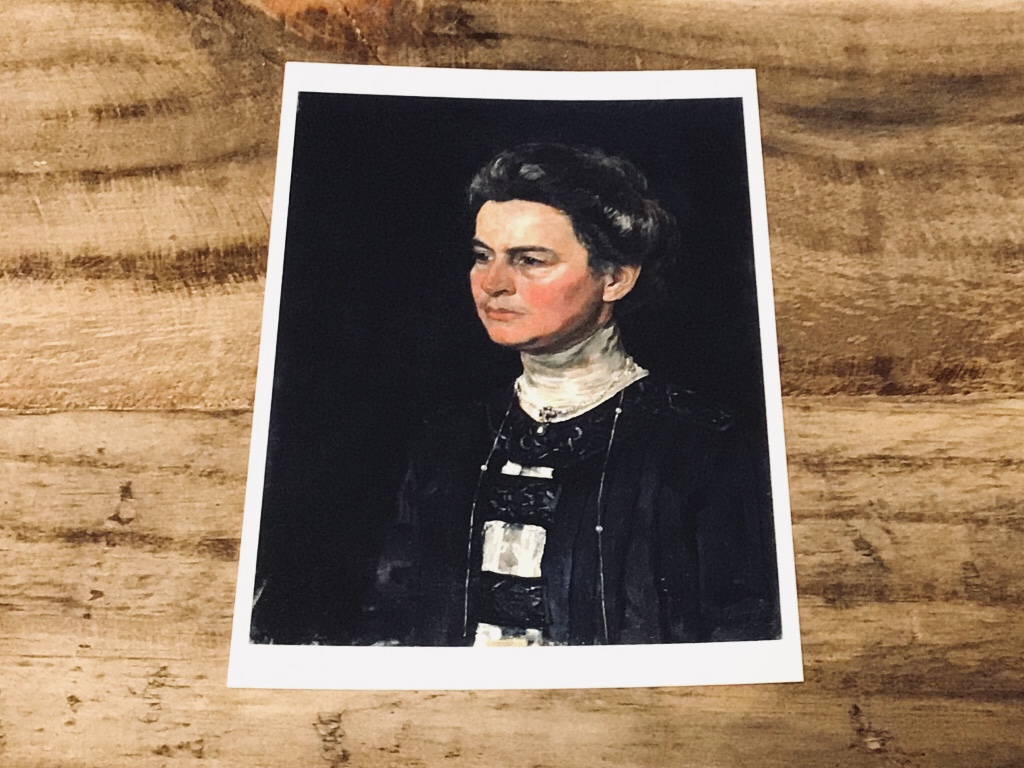

ヘレーネ・クレラー=ミュラーとは

今回のゴッホ展のタイトルは『響きあう魂 へレーネとフィンセント』とあります。ヘレーネ・クレラー=ミュラー(1869-1939)とは世界最大のゴッホ作品の個人収集家であり、オランダにある「クレラー・ミュラー美術館」の初代館長を務めた人物です。

1869年、ドイツの小さな村ホルストで生まれたへレーネ。父親は鉄鉱業で成功を収めた「Wm.Hミュラー社」の社長であり、へレーネは大企業の社長令嬢として育てられました。会社第一主義の両親とは反対に、へレーネは幼い頃から文学や芸術に興味や関心を持ち、将来は教師になる事を夢見ていました。しかし、会社の将来と発展の為にと、へレーネは取締役代行を務めていたアントン・ミュラーとの結婚を父親に命じられます。

へレーネは夢を諦め、19歳でアントンと結婚、オランダに移住します。会社を引き継いだ夫アントンは、次々と事業を成功させ、更に会社を大きく成長させます。へレーネは4人の子供にも恵まれ、社長夫人として裕福な生活を送りますが、へレーネ自身は富には興味がなく、日々の生活に物足りなさを感じていました。

37歳の頃、美術評論家であるヘンク・ブレマーの美術の講義に参加した事をきっかけに、芸術への情熱が再燃します。熱心にブレマーの講義を受け、やがてブレマーの影響で美術作品の収集を始めます。

そして、ブレマーの最も賞賛する画家である、フィンセント・ファン・ゴッホの作品に出会います。当時、ほとんど無名だったゴッホでしたが、へレーネはゴッホの絵画に魅了され、1908年、ゴッホの作品を初めて購入します。ゴッホが亡くっなって18年後の事でした。その後、21年の年月をかけて、約270点のゴッホ作品をへレーネは収集しました。

1911年、へレーネは生死を彷徨う病気を患います。その事をきっかけに、へレーネは自分がコレクションしてきた美術作品を、世界中の人たちにも見てもらいたい、素晴らしい作品を世界中の人々と分かち合いたいと強く思います。無事に手術が成功すると、夫の協力と、ブレマーの指導のもと、自身のコレクションを展示する美術館の設立に心血を注ぎます。

戦争や会社の経営悪化などの苦しい危機に直面しながらも、作品の収集と、美術館設立の夢を実現化させる為、へレーネは残りの人生を全て捧げます。

数々の困難を乗り越え、1938年、へレーネはついに念願の「クレラー=ミュラー美術館」をオープンさせました。ようやく夢を実現させたへレーネでしたが、美術館が開館した翌年の1939年に、この世を去ります。享年70歳でした。

へレーネは、ゴッホが残した多くの手紙や作品を通じて、ゴッホの人間性や精神性を深く理解しました。同じ時代に生まれながら、実際に出会う事のなかった2人ですが、へレーネはゴッホの作品に光を照らし、ゴッホもまた、へレーネに生きるエネルギーや情熱をもたらしたのかもしれません。

東京都美術館へのアクセス

『ゴッホ展』が開催された東京都美術館は上野公園内にあります。上野公園へのアクセスは、JR山手線、京浜東北線や東京メトロ銀座線、日比谷線、京成線等でアクセスできます。

いずれも上野公園は駅前にありますので、徒歩1、2分程度です。都営大江戸線では上野御徒町駅からアクセスでき、こちらはJRの御徒町駅と同じなので、上野公園までは5、6分くらい歩くかなと思います。都バスでも上野駅に行けます。様々な交通機関でアクセスできるので、上野駅は便利ですね。

東京都美術館は上野動物園の向かいに位置します。上野駅から上野公園はすぐですが、公園内はかなり広いので、時間に余裕を持って向かった方がいいと思います。

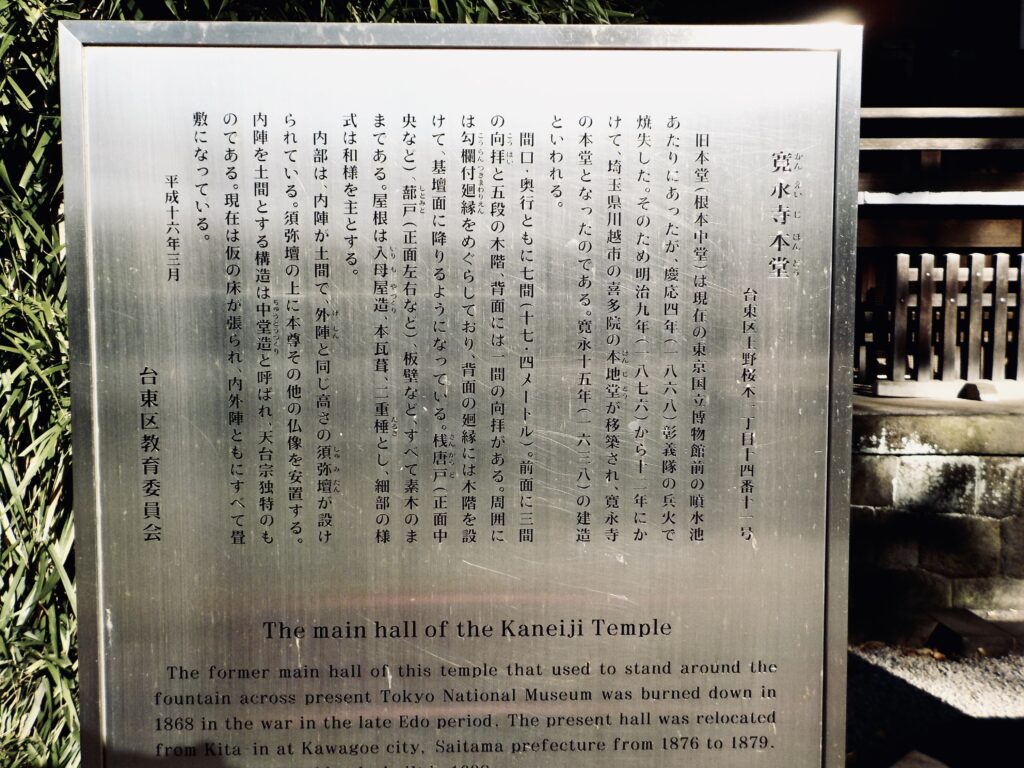

東叡山 寛永寺

上野公園は正式名を上野恩賜公園(うえのおんしこうえん)といいます。上野公園は元々、東叡山 寛永寺(とうえいざん かんえいじ)という徳川家のお寺でした。寛永寺は寛永2(1625)年に慈眼大師天海大僧正(じげんだいしてんかいだいそうじょう)によって創建されました。

朝廷の安穏を願い、京都御所の鬼門にあたる比叡山に延暦寺が建てられた事にならい、寛永寺も徳川幕府と江戸の人々の平安を願って、江戸城の鬼門であるここ上野に建てられました。その事から、東の比叡山という意味で『東叡山』という山号が付きました。寛永寺の最盛期の敷地面積は、上野公園を中心に約30万5千余坪あったという事で、寺院の規模としては我が国最大級の広さでした。広さだけでなく、寺院内には数多くの伽藍が建立され、徳川幕府の栄華を伺い知る事ができます。

しかし、幕末に起こった戦争により、多くの伽藍が被害に遭い、焼失してしまいます。さらに明治維新後、新政府が行った神仏分離令により、境内は没収され(江戸時代の約十分の一程に縮小された)、寛永寺は廃寺状態へと追い込まれました。

明治12(1879)年、ようやく復興が認められ、根本中堂が再興され、明治18(1885)年には輪王寺(開山堂・両大師)の門跡(もんぜき)の称号が復活、天台宗の高僧が輪王寺門跡門主として寛永寺に迎えられ、再出発をしました。

寛永寺の補足情報

⚫︎開閉門時間

午前9時〜午後5時

⚫︎拝観料

無料

清水観音堂

幕末の戦争でほとんどが焼失してしまった寛永寺ですが、現存する建物も残っています。創建時期が上野公園内で最も古い、清水観音堂です。

清水観音堂は、寛永8(1631)年に寛永寺を開山した慈眼大師天海大僧正によって建立されました。東の比叡山として建立された寛永寺は、寺院内の建物も比叡山や京都にある有名寺院をモデルにされました。清水観音堂もその一つであり、京都の「清水寺」を見立てて作られました。

京都の清水寺に安置されていた「千手観世音菩薩像」を天海大僧正が奉納した事により、清水寺をモデルとして建てられたそうです。お堂は清水寺と同じ舞台作りです。当初は上野公園内の「擂鉢(すりばち)山」にありましたが、元禄7(1694)年9月に現在の地に移されました。上野公園で創建年時が明確な最古の建造物であり、当時の歴史を伝える貴重な存在として、国の重要文化財に指定されました。

境内にある「月の松」は、江戸時代の職人の技術によって造形された松の木です。「月の松」は江戸時代の浮世絵師歌川広重の『名所江戸百景』に描かれており、舞台から「月の松」を通して眺める街並みは、もちろん昔とは違いますが、江戸時代にここを訪れた人々が眺めたであろう景色を想像する事ができます。明治初期の台風で失われた「月の松」ですが、平成24(2012)12月に復元されました。

清水観音堂 補足情報

⚫︎開閉堂時間

午前9時~午後4時

⚫︎拝観料

無料

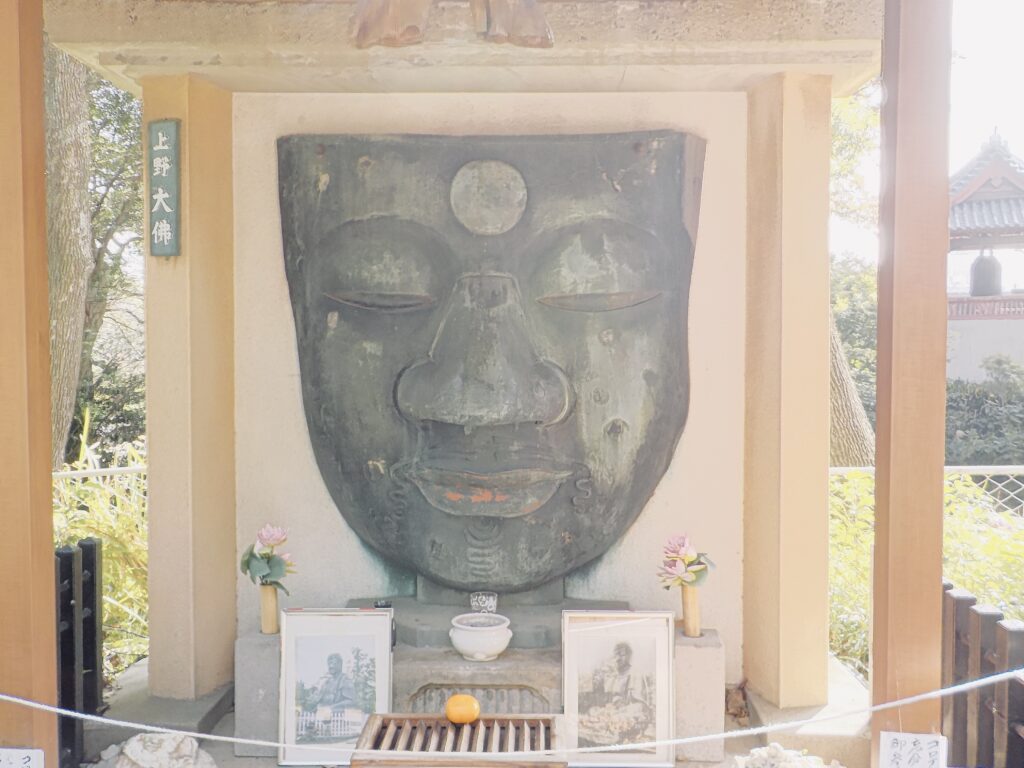

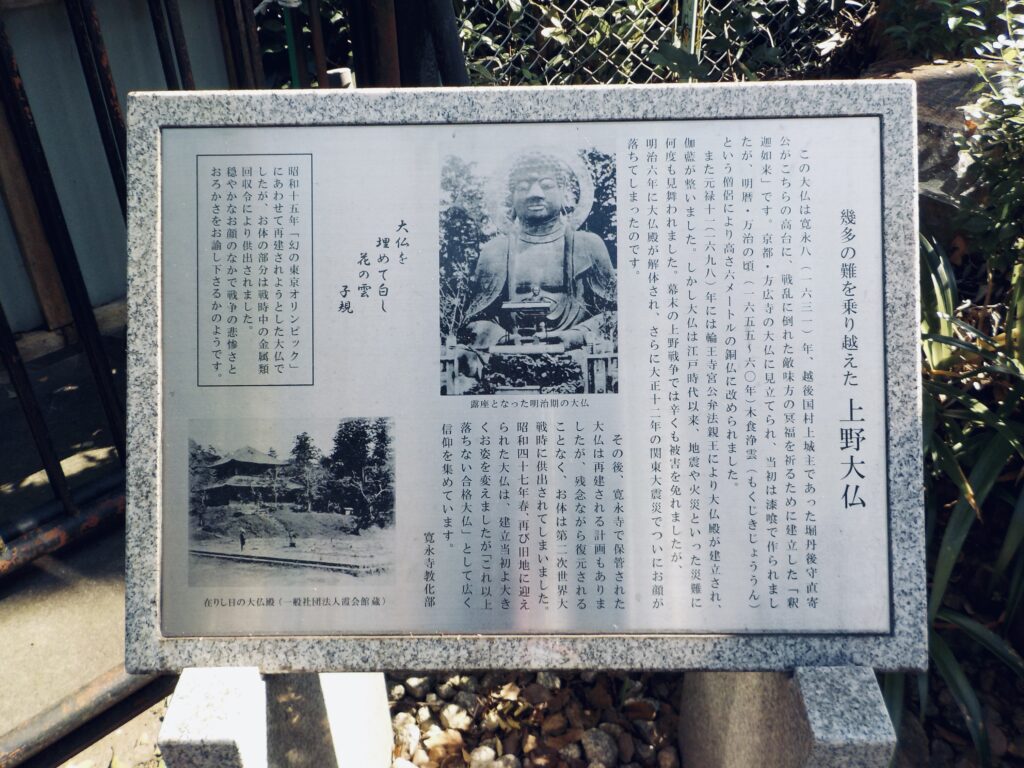

上野大仏

幾多の難を乗り越え、ついに顔だけになってしまった上野大仏です。こちらの大仏は、寛永8(1631)年に越後国村上城主の堀直寄(ほり なおより)が戦死した人々の冥福を祈る為に建てた「釈迦如来」です。京都にある方広寺の大仏に見立てられて作られました。当初は漆喰で作られましたが、後に木食浄雲(もくじきじょううん)という僧侶により、高さ6mの銅製の仏像に作り変えられました。

元禄11(1698)年には大仏殿も建立されましたが、地震や火災などの被害に何度も遭い、明治には大仏殿が解体されてしまい、関東大震災で今の姿になってしまったそうです。しかし、数々の困難を乗り越えた事や「もうこれ以上落ちない」という事で、今では毎年多くの受験生たちが合格祈願に訪れるそうです。

ちなみに以前あった大仏の体部分は、第二次世界大戦時の金属類回収令により奪われてしまったそうです。受験生に人気で、顔だけの大仏というインパクトでメディアにも数々取り上げられ、来る人が絶えず忙しいからなのか、管理されている年配の男性の態度が怖かった印象です。ネットでも横柄な態度や乱暴な対応に苦情があったので有名なのでしょうか?

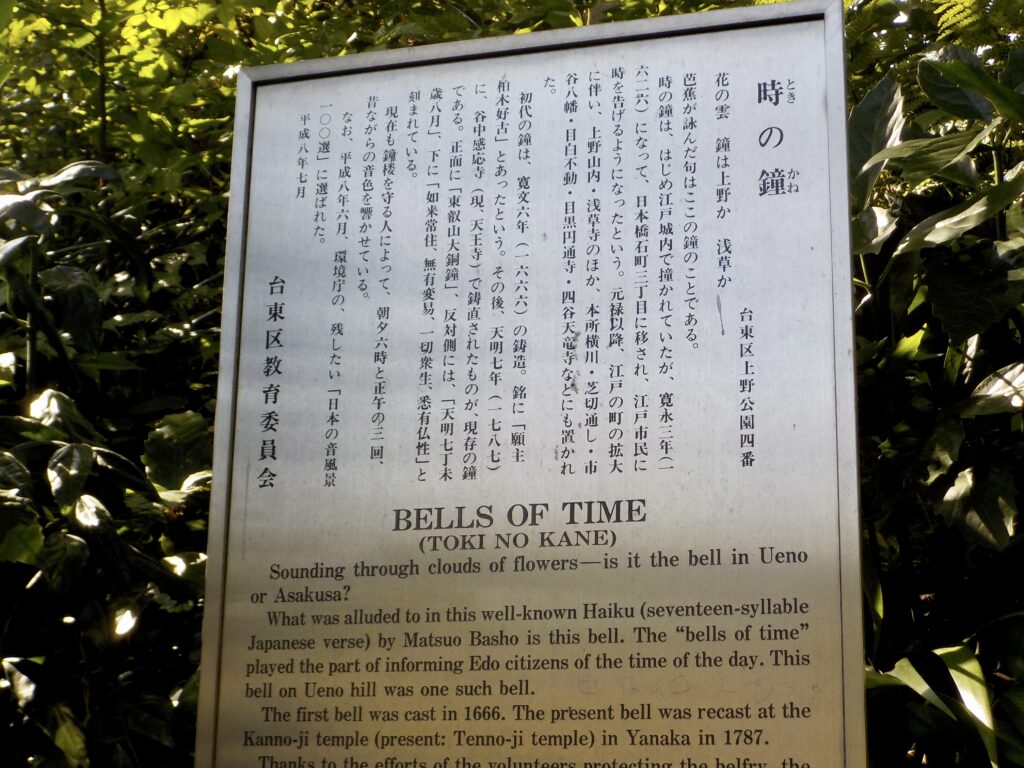

時の鐘

大仏の近く、精養軒の隣にあるこちらの鐘は、寛文6年(1666)年に鋳造されたもので、江戸時代から庶民に時を知らせていたという「時の鐘」です。松尾芭蕉の句にも詠まれています。現在の鐘は天明7(1787)年に鋳造されたものです。

今も朝6時、昼12時、夕方6時には、昔ながらの鐘の音色を聴く事ができます。この鐘の音は残したい『日本の音風景100選』に選ばれています。

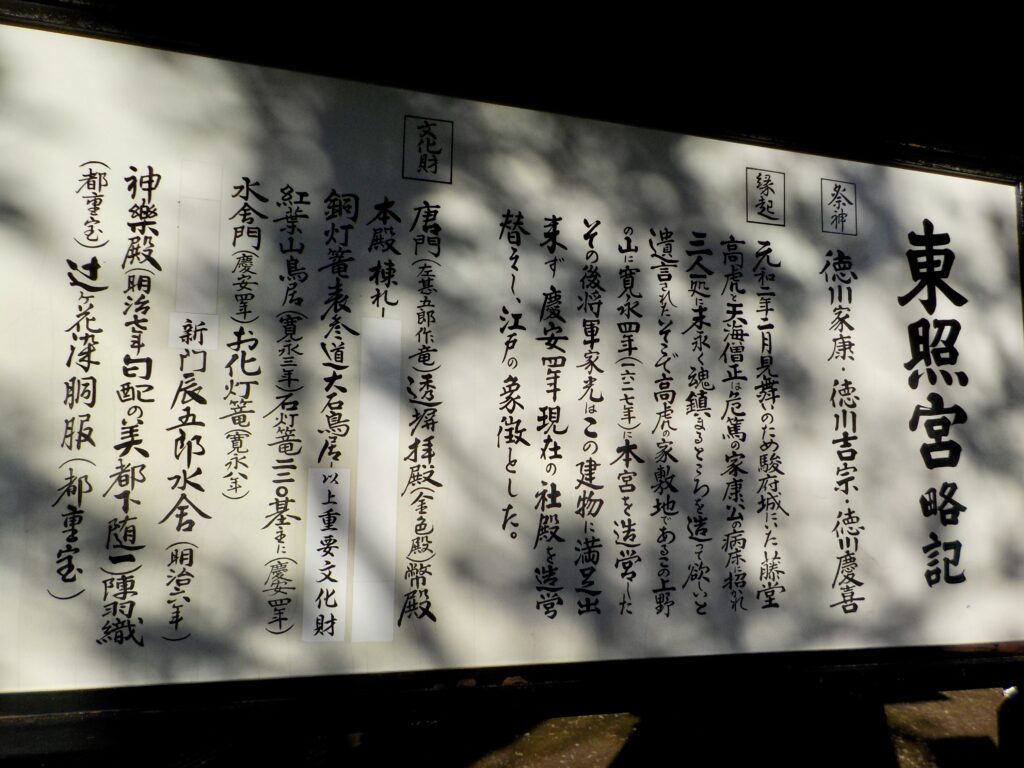

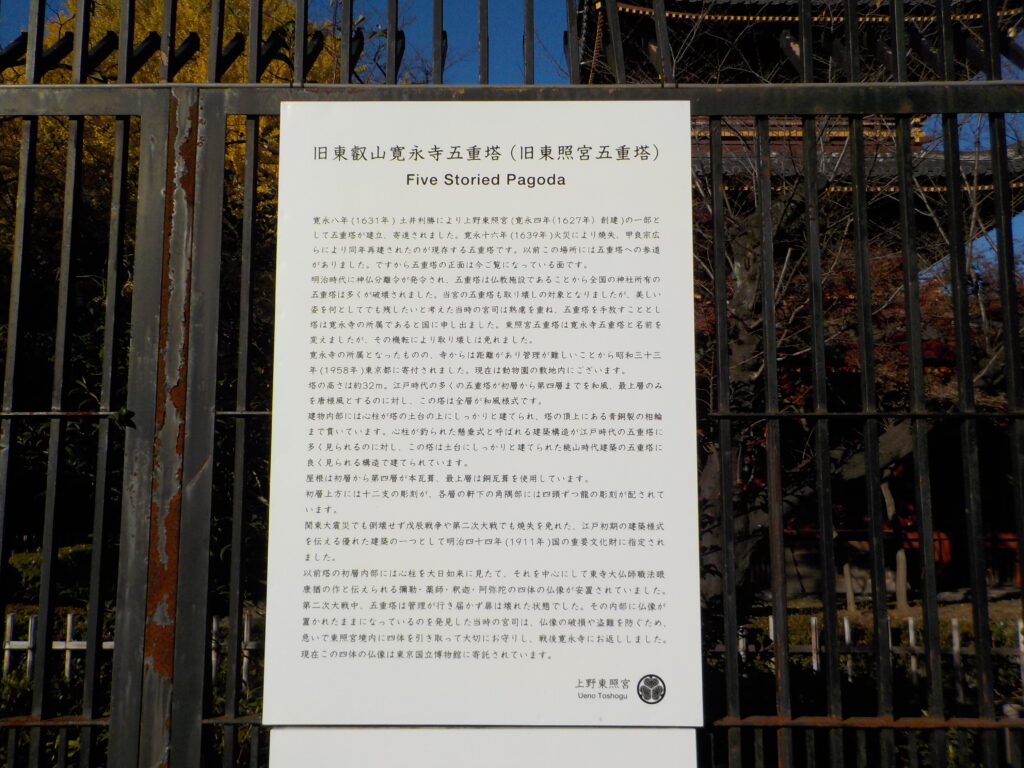

上野東照宮五重塔

寛永寺の境内には元々多くの伽藍や子院がありました。上野東照宮もその一つであり、寛永4(1627)年に、「東照社」という神社として創建されました。日光東照宮と同じく、徳川家康公(東照大権現)を神様としてお祀りしている神社です。慶安4(1651)年建立の社殿は、日光までお参りに行けない江戸庶民の為に、日光東照宮にならい豪華な社殿として作られたそうです。

幕末の戦争、関東大震災、第二次世界大戦の際も、奇跡的に被害を免れたものの、明治に行われた神仏分離令の影響で、境内は縮小されてしまいました。

寛永8(1631)年建立の五重塔も当初から現存する貴重な建造物の一つです。東照宮の一部として作られた五重塔は、寛永16(1639)年に一度、火災により焼失しましたが、同じ年に再建され、今に至ります。明治の神仏分離令の際も「東照宮五重塔」から「寛永寺五重塔」と名前を変更し、寛永寺に譲渡した事により、取り壊しを免れました。

昭和に入り東京都に寄付され、現在は上野動物園の敷地内にて東京都が管理しているそうです。長い歴史と困難を伝える貴重な存在として、社殿と同じく国の重要文化財に指定されています。

寛永8(1631年)に、佐久間勝之(さくま かつゆき)によって東照宮に寄進された「お化け燈籠(どうろう)」です。佐久間勝之とは、戦国時代の武将佐久間盛次(もりつぐ)の四男であり、織田信長、北条氏政、豊臣秀吉、そして徳川家康に仕えた武将(のちに大名)です。

高さが6.06mもある大きな石造の燈篭という事で、「お化け燈籠」と呼ばれています。京都の南禅寺、名古屋の熱田神宮の大燈籠も勝之が寄進したものであり、これらの燈篭は「日本三大燈籠」に数えられています。

上野東照宮の補足情報

⚫︎開閉門時間

冬季(10月~2月)午前9時~午後4時30分

夏季( 3月~9月)午前9時~午後5時30分

⚫︎拝観料

無料

⚫︎御朱印・御守御札授与受付時間

冬季(10月~2月)午前9時30分~午後4時

夏季( 3月~9月)午前9時30分~午後5時

無休

⚫︎社殿の拝観時間

冬季(10月~2月) 午前9時30分~午後4時

夏季( 3月~9月) 午前9時30分~午後5時

無休

⚫︎社殿の拝観料

大人(中学生以上)¥500

小学生¥200

団体(20名以上)¥400

ぼたん苑との共通券(ぼたん苑開苑時期のみ)¥1100あり

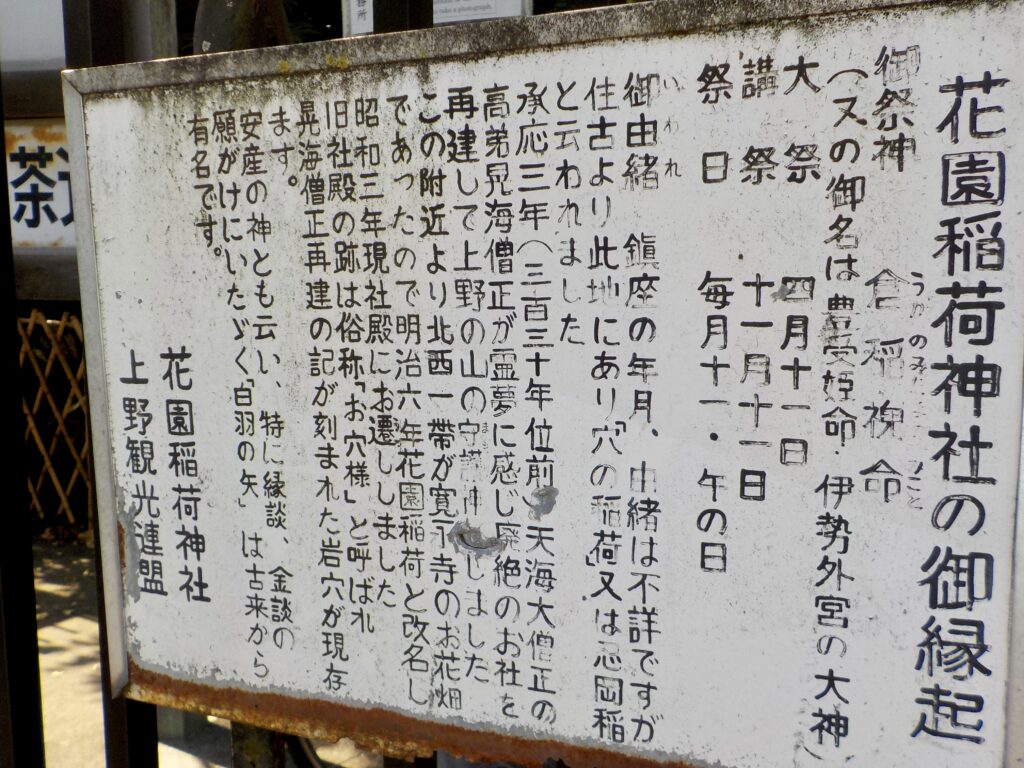

花園稲荷神社

上野公園にはまだまだたくさんの見所があります。こちらは縁結びのパワースポットで有名な花園稲荷神社です。正式名を「忍岡稲荷(しのぶがおかいなり)」といいます。現在は隣にある五條天神社(ごじょうてんじんじゃ)が管理していますが、花園神社は五條天神社が移転する前からこの地にあったという独立した神社です。

正式名の「忍岡」とは、上野の古名であり、花園神社の創建やいわれなどは不明だそうですが、承応3(1653)年に、天海大僧正の弟子である晃海僧正(こうかいそうじょう)が再建したという事で、寛永寺が建立される前からあったとも云われています。また、天海大僧正が寛永寺を建てる際に、上野の山に住んでいた狐たちの住処を守るために岩穴を造り社を祀ったとも云われています。岩穴にお稲荷様が祀られている事から「穴稲荷」「お穴様」とも呼ばれています。

幕末に起きた上野戦争「黒門・穴稲荷門の戦い」ではここが最後の戦場となりました。明治になり社殿は再興され、この辺り一体が寛永寺のお花畑だった事から「花園稲荷神社」と名前も改められました。

五條天神社の補足情報

⚫︎開閉門時間

午前6時〜午後5時(冬季)

午前6時〜午後5時30分(夏季)

⚫︎拝観料

無料

⚫︎ 御朱印の受付時間

午前9時〜午後5時(五條天神社の社務所にて)

※花園稲荷神社を管理している五條天神社の情報です。公式サイトがない為事前にお問い合わせの上ご確認下さい。

動物園、美術館、博物館巡り

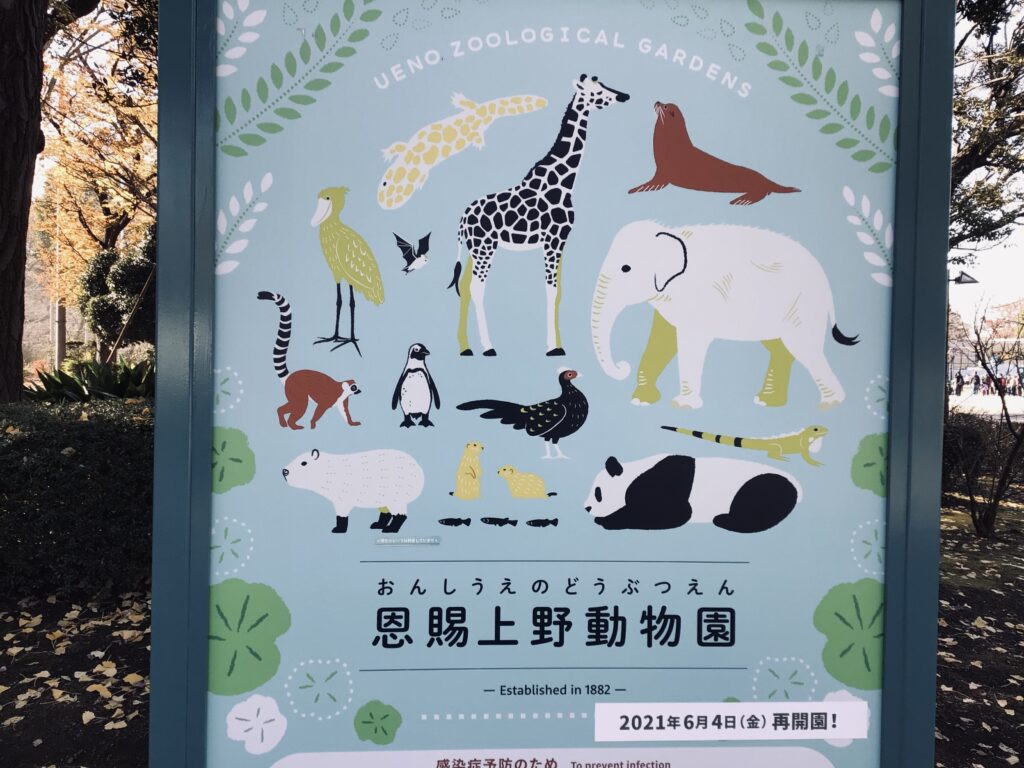

明治15(1882)年に農商務省所管の博物館付属施設として開演した上野動物園は、日本初の動物園であり、日本で最も古い動物園でもあります。明治19(1886)年に宮内省の所管になり、大正13(1924)年に皇太子殿下(昭和天皇)のご成婚を記念して、東京市に下賜されました。その為、正式名を「東京都恩賜上野動物園」といいます。現在は東京都が管理、運営しています。

第二次世界大戦中、東京都長官の下した命令「猛獣殺処分」により、動物園内の動物が殺処分されてしまうという悲劇がありました。絵本『かわいそうなぞう』(土家 由岐雄作、金の星社刊)や『そして、トンキーもしんだ』(たなべまもる作、国土社刊)ではその出来事を題材にした物語が描かれています。当時の飼育員の方々の気持ちは想像できないほど辛かったと思いますが、勝手に連れて来られ、人間の都合で処分されてしまうというのは、動物たちが不憫過ぎると思いました。

悲しい歴史のある上野動物園ですが、戦後はめざましい復興を遂げ、現在に至ります。最近(2021年6月)では双子のパンダが誕生したそうです。動物にとっては野生に生きる方が自然なのかもしれませんが、動物園で暮らす運命になった動物たちには、いつまでも穏やかに人間に見守られながら生きていってほしいです。

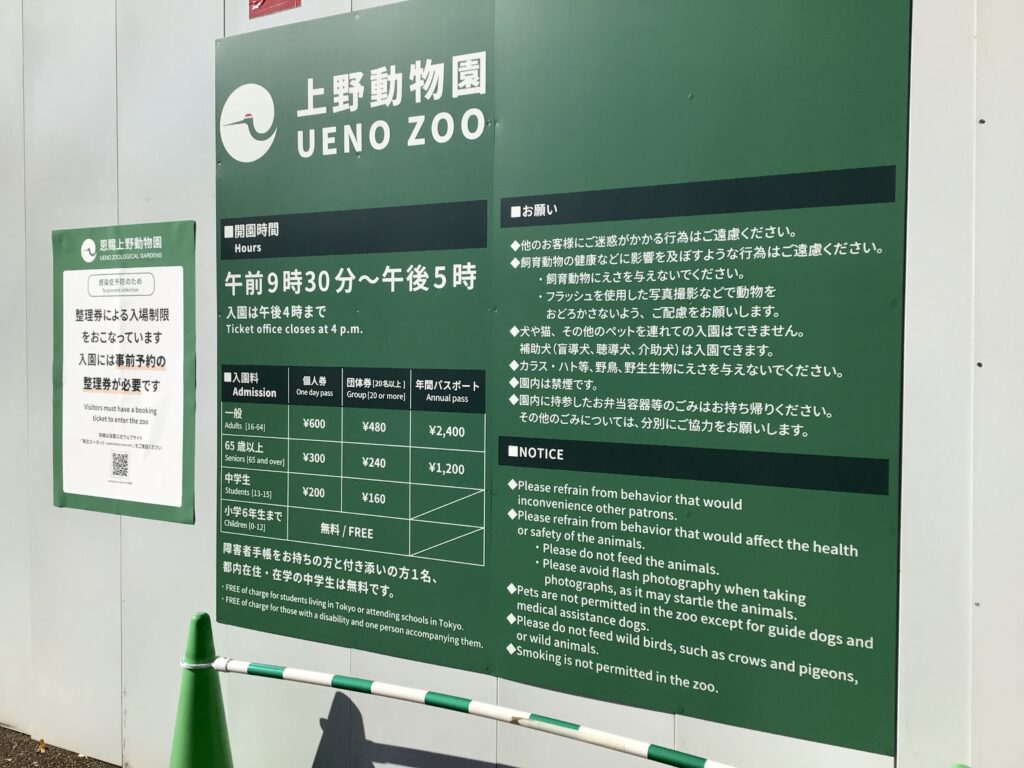

上野動物園補足情報

※昨今の影響により開館時間、開館日等変更があるかもしれません。お出かけの際は各施設にお問い合わせの上、最新情報をご確認下さい。

⚫︎開園時間

午前9時30分〜午後5時(入園は午後4時まで)

⚫︎入園料

一般 600円

65歳以上 300円

中学生 200円(都内在住、在学の場合は無料)

小学生6年生まで 無料

⚫︎休園日

月曜日(月曜日が国民の祝日や振替休日、都民の日の場合はその翌日が休園日)

年末年始(12月29日~翌年1月1日)

※開園時間、休園日等変更もございますので、公式サイトをご確認の上お出かけ下さい。

※ 現在入園には入園料の他、整理券の事前予約が必要ですので、公式サイトにてお調べ下さい。

『ゴッホ展』(2021年12月12日まで)が開催されている東京都美術館は、大正15(1926)年に、日本初の公立の美術館「東京府美術館」として開館しました。「石炭の神様」と言われた実業家 佐藤慶太郎( さとう けいたろう )の寄付により建てられました。佐藤慶太郎は全財産の半分である100万円、現在の約40億円に相当する額を寄付したという事で驚きです!

現在の建物は、1975(昭和50)年に老朽化のために新しく建て替えられたものです。設計は、国立西洋美術館を設計した巨匠 ル・コルビュジエのお弟子さんとしても有名な建築家 前川國男によるものです。2010年から2年の歳月を掛けて大規模な改修工事が行われ、2012年に「新生・東京都美術館」としてリニューアルオープンしました。

東京都美術館の補足情報

※昨今の影響により開館時間、開館日等変更があるかもしれません。お出かけの際は各施設にお問い合わせの上、最新情報をご確認下さい。

⚫︎開館時間

午前9時30分~午後5時30分

*特別展開催中の金曜日午前9:30~午後8時

※いずれも入館は閉館時間の30分前まで

⚫︎全館休館日

第1、第3月曜日(祝日・振替休日の場合は翌日)

*特別展・企画展:月曜日休室(祝日・振替休日の場合は翌日)

整備休館 2021年12月20日~28日、2022年1月11日~18日

年末年始 2021年12月29日~2022年1月3日

※入館は無料ですが、観覧料は展覧会ごとに異なりますので、詳しくは公式サイトをご確認下さい。

※特別展では事前予約が必要な場合もありますので、公式サイトをご確認の上、お出かけ下さい。

トーハクの名称で親しまれている東京国立博物館は、明治5年(1872)に湯島聖堂の大成殿で開催された最初の博覧会から始まり、明治15(1882)年に上野公園に移転し現在まで続く、日本で最も長い歴史をもった博物館です。

本館の他に、敷地内と敷地外合わせて、6つの展示館があります。本館では日本美術を、東洋館では東洋美術、平成館では日本の考古遺物の展示や特別展の開催が行われ、重要文化財に指定されている表慶館は、イベントや特別展がある時のみ開館されます。

敷地外には洋画家の黒田清輝の作品が鑑賞できる黒田記念館があります。

2022年はトーハクが150周年を迎えるという事で、トーハクが所有する国宝89点が全て公開されるとの事、楽しみですね。

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」

2022年10月18日(火)~12月11日(日)

こちらは国の重要文化財『旧因州池田屋敷表門(黒門)』です。元々は、旧丸の内大名小路(現在の丸の内3丁目)にあった鳥取藩池田家江戸上屋敷の正門を、昭和29(1954)年にトーハクの敷地に移築されました。創建時期は不明だそうですが、江戸末期に作られたものではないか、との事です。黒門は外側からも見られますが、土、日、祝日、1月2日・3日の午前10時~午後4時に開放しているので、真近で見学もできます。

東京国立博物館の補足情報

※昨今の影響により開館時間、開館日等変更があるかもしれません。お出かけの際は各施設にお問い合わせの上、最新情報をご確認下さい。

⚫︎開館時間

9時30分~17時00分(入館は閉館の30分前まで)

※ 当面の間、金、土曜日の夜間開館は休止中

※特別展、資料館の開館時間は公式サイトにてご確認下さい。黒田記念館は、通年で9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

⚫︎入場料

一般 1,000円、大学生 500円

高校生以下および満18歳未満,満70歳以上の方は,総合文化展については無料 (年齢が分かる証明書必須)

※ 国際博物館の日 5月18日(火)、敬老の日 9月20日(月・祝)、文化の日 11月3日(水・祝)は総合文化展のみ無料

※ 特別展の場合は別料金になりますので、公式サイトをご確認下さい。

※ 黒田記念館は観覧料、無料

⚫︎休館日

月曜日(祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館)と年末年始

※その他にも休館日がありますので、詳しくは公式サイトをご確認下さい。

※ 入館は事前予約(日時指定券)が必要です(入館無料の方や会員の方を含む)。資料館も予約が必要です。詳しくは公式サイトをご確認下さい。黒田記念館のみ事前予約は必要ありませんが、入場制限がある場合もあります。

国立科学博物館は明治10(1877)年に建てられた、こちらも歴史の古い博物館の一つです。国立科学博物館は3つの施設から成り立っています。日本館(重要文化財指定)と地球館がある上野本館と、港区白金台の自然教育園(天然記念物指定)と茨城県つくば市の筑波実験植物園という施設です。(見学方法などは公式サイトをご確認下さい。)

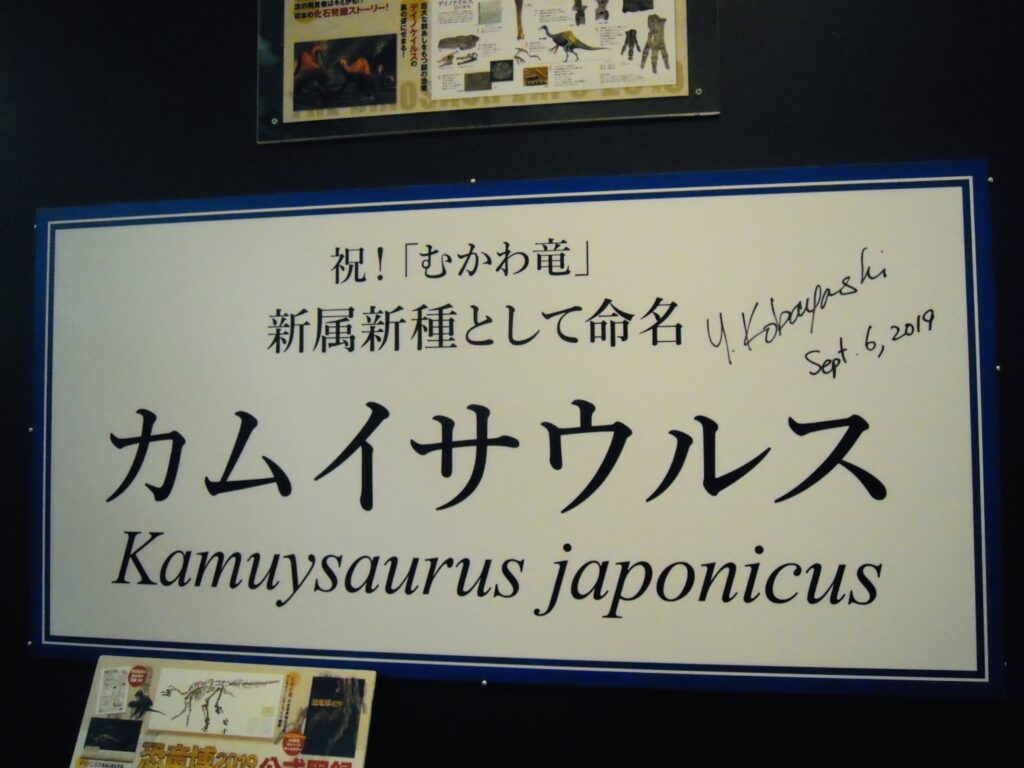

上野本館では、常設展の他、定期的に特別展が開催されています。2019年の恐竜博では、世界初公開であるデイノケイルスや、日本で発見され新種として認定されたばかりのカムイサウルス(むかわ竜)の化石が公開されました。

2003年に北海道のむかわ町にて発見されたむかわ竜でしたが、発見当初は首長竜だと思われ、長らく博物館の倉庫で保管されていました。約7年後に恐竜である事が発覚。その後発掘調査が行われました。日本でこのような保存状態の良い全身骨格(約8割)が発掘されたのは非常に貴重であり、初めてなんだそうです。アジアでも極めて重要な発見なんだそうです。

更に、恐竜博開催中にはむかわ竜が新種であると認められ、学名も「カムイサウルス・ジャポニクス(Kamuysaurus japonicus)」と命名されました。むかわ竜はティラノサウルスと同じ白亜紀の終わりに生息していた恐竜であり、全長約8mもあるんだそうです!

国立科学博物館の補足情報

※昨今の影響により開館時間、開館日等変更があるかもしれません。お出かけの際は各施設にお問い合わせの上、最新情報をご確認下さい。

⚫︎開館時間

通常 午前9時〜午後5時(入館午後4時30分まで)

金、土曜日 午前9時〜午後8時(入館午後7時30分まで)

※当面の間、夜間開館(金曜日・土曜日 17:00~20:00)は休止中

※ 特別展について、金・土曜日の開館時間は展覧会ごとに異なりますので、公式サイトをご確認の上お出かけ下さい。

⚫︎休館日

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)

年末年始(12月28日~1月1日)

※特別展開催中は休館日が変更になることがありますので、公式サイトをご確認の上お出かけ下さい。

⚫︎入館料

・常設展示 個人入館者

一般・大学生 630円、高校生(高等専門学校生含む)以下は無料

・常設展示 団体入館者 (※20名以上)

一般・大学生 510円

・65歳以上の方および18歳未満の方は無料(年齢が分かる証明書必須)

※ 特別展はその都度異なりますのでお問い合わせください。

※現在、入館には有料、無料問わず、事前予約が必要です。公式サイトをご確認の上お出かけ下さい。

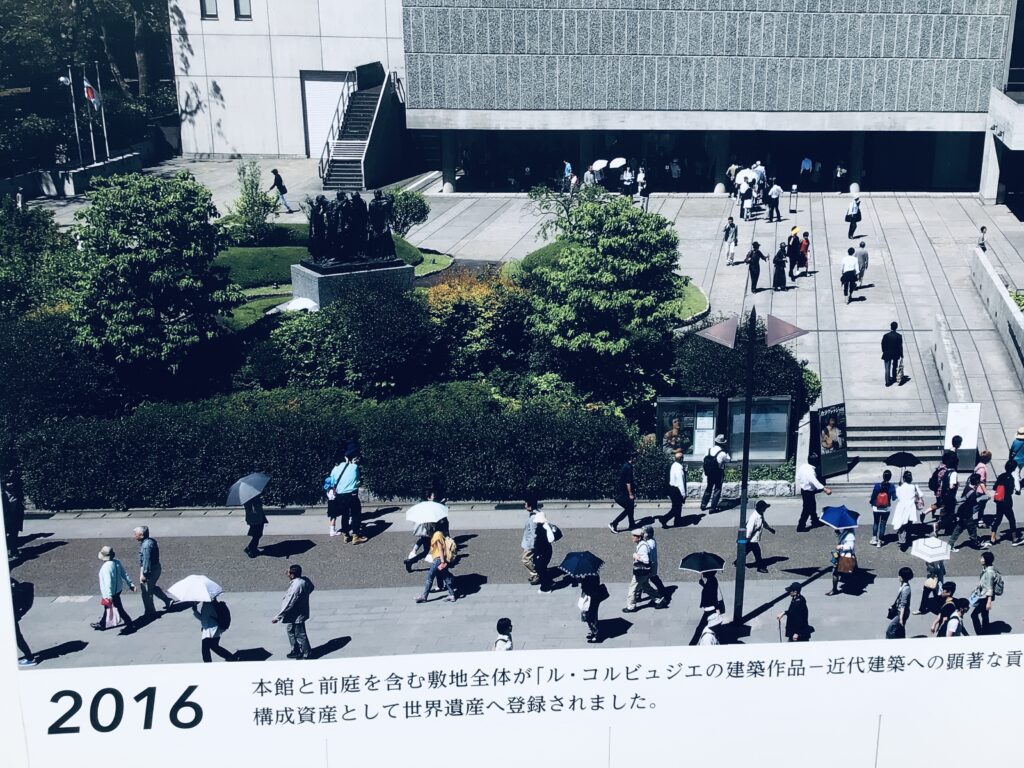

現在、国立西洋美術館は施設整備のため、2020年10月19日(月)から2022年春(予定)まで休館中でした。建物の周りはフェンスで囲われていましたが、国立西洋美術館の歴史を伝える写真がラッピングされていました。

国立西洋美術館は1959(昭和34)年に、フランス政府から日本へ寄贈返還された松方幸次郎の「松方コレクション」を保存、公開するために設立されました。

松方幸次郎(1866年~1950年)とは、明治に総理大臣を務めた松方正義の三男であり、政治家、実業家そして美術収集家でもあります。ヨーロッパに滞在中に膨大な量の美術品を買い集め、日本の若者たちに西洋の芸術を伝えるべく、日本での美術館設立を夢見ていました。しかし、会社の経営難や災害などで実現できず、残った美術品は第二次世界大戦末期にフランス政府によって没収されてしまいます。美術館設立の夢は叶わずこの世を去った松方幸次郎ですが、その後、日仏友好のために大部分を「松方コレクション」として日本に寄贈返還されることが決定されました。そしてこの「松方コレクション」を展示するための美術館として、1959(昭和34)年、国立西洋美術館が誕生しました。

(2020年の完成予想図)

1959(昭和34)年に建設された本館はスイスの有名な建築家、ル・コルビュジェによって設計されました。その本館は2016年に世界遺産に登録されており、美術館が所有する作品と共に、重要な美術品の一つでもあります。

国立西洋美術館の補足情報

国立西洋美術館は、2020年10月19日(月)から2022年4月8日(金)にかけて、館内施設整備のため、全館休館中です。ミュージアムショップやカフェ「すいれん」を含め、全ての館内施設がお休みです。詳しくは公式サイトにてご確認下さい。

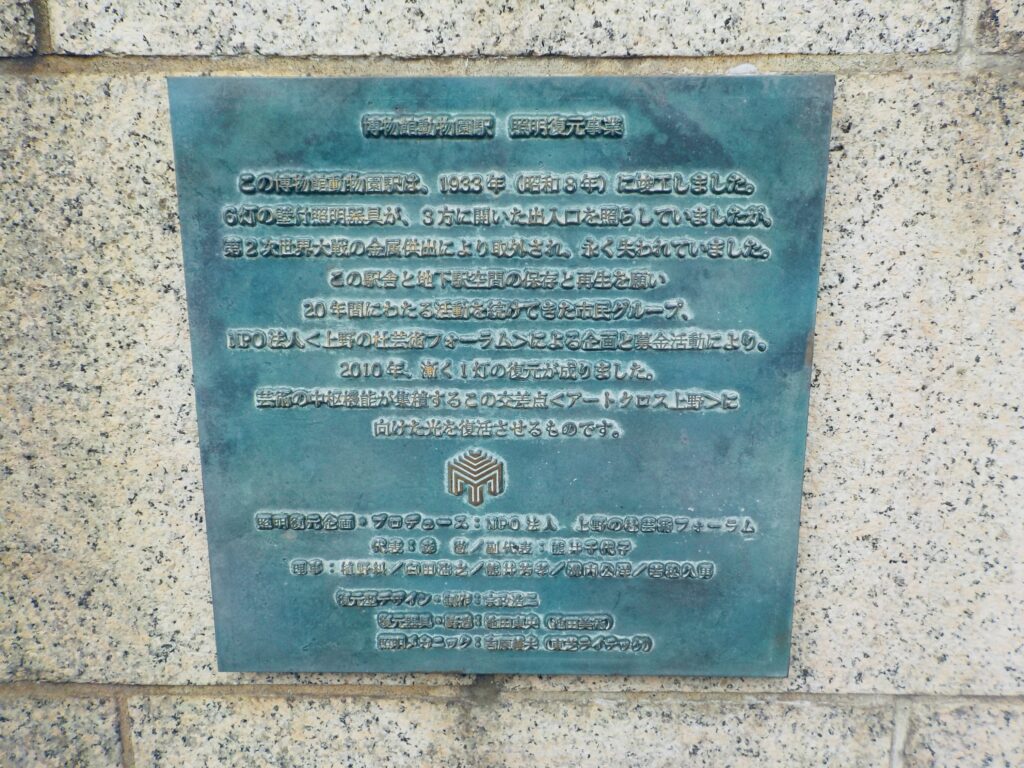

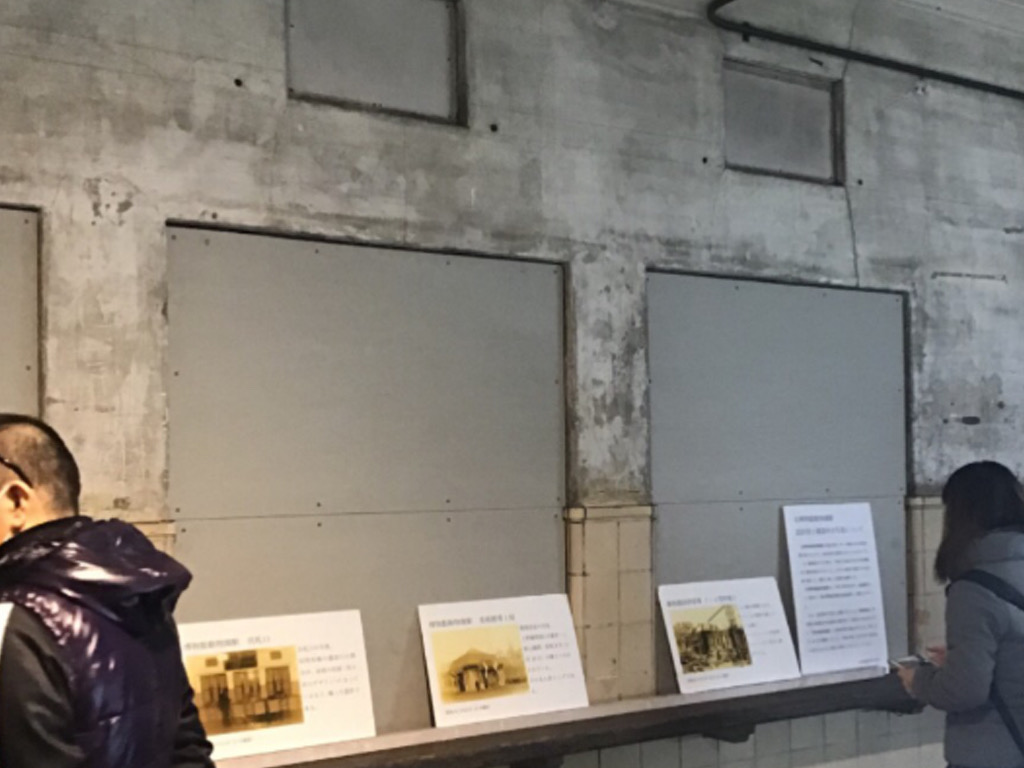

旧博物館動物園駅

こちらは2004年に廃止になった京成電鉄の博物館動物園駅の跡です。旧博物館動物園駅は、日暮里駅~現在の京成上野駅の中間に位置する駅として、1933年12月に開業しました。今でも、京成線の車窓から通過する旧博物館動物園駅のホームを眺める事ができます。

上野公園の敷地内に駅を建設するにあたって、厳しい条件があったそうです。上野公園の樹木を傷付けないようにする事、そしてこの辺りは皇室が代々引き継いできた「世伝御料地(せでんごりょうち)」という特別な土地だったという事で、駅の建設には天皇陛下の許可が必要でした。その為、皇室の土地に相応しいような、天皇に認めてもらえるような駅舎にしなければならなかったそうです。

現在は廃止となった駅ですが、定期的に駅舎やホームの見学ができるイベントが開催されています。2020年の2月に開催された見学時の写真です。駅舎の外観も豪華で気品あふれるデザインですが、駅舎内の天井も美術館のようです。以前は天井にシャンデリアが設置されていたそうです。

上野公園内の博物館や動物園の最寄駅として大活躍した旧博物館動物園駅でしたが、4両編成までの列車しか対応できなかったという事で、次第に停車する列車の本数が減っていきました。それに伴い利用客も減少。設備や施設の老朽化問題も加わり、1997年に営業休止、そして2004年に廃止になってしまいました。

廃止後から14年経った2018年、「景観上重要な歴史的価値をもつ建造物」として、鉄道施設としては初の「東京都選定歴史的建造物」に選ばれました。その後リニューアルし、不定期ですが一般公開のイベントも行われています。駅としての役割は終えてしまいましたが、上野公園と鉄道の歴史を伝えるという、新しい役割を担う駅舎として、いつまでもあり続けてほしいです。

旧博物館動物園駅は、東京国立博物館の隣に、黒田記念館の向かいにあります。駅舎内の見学はイベント時のみですが、外観はいつでも見られます。

京成電鉄の公式サイト

※旧博物館動物園駅について紹介されています。

ゴッホ展の感想、まとめ

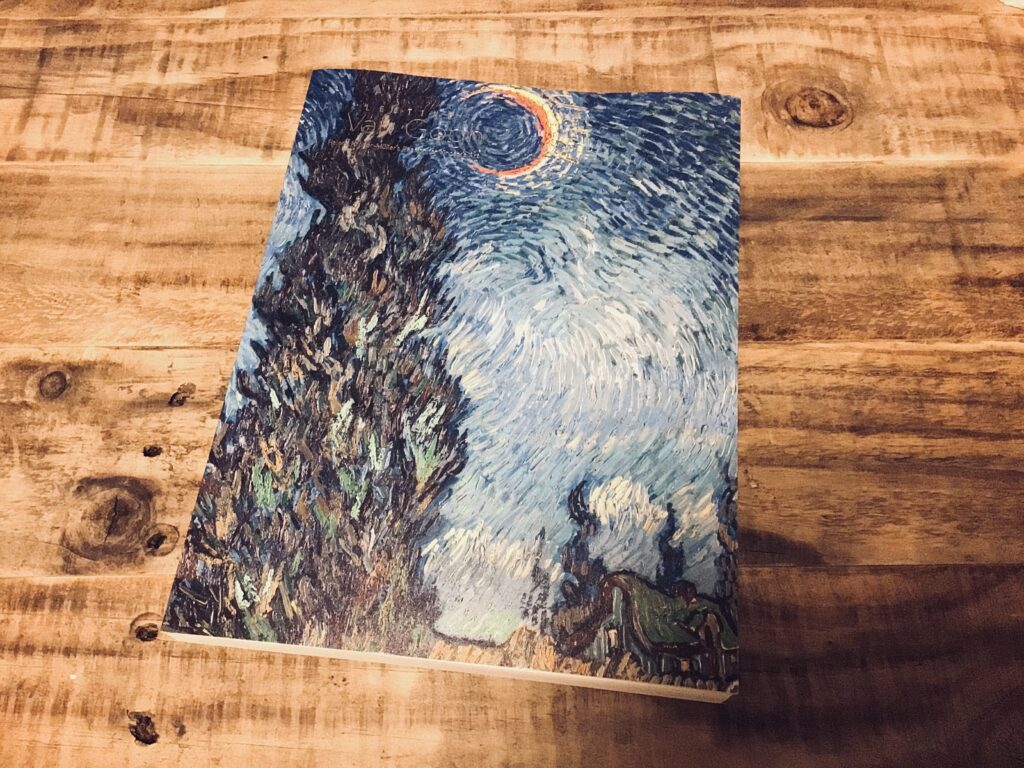

(ゴッホ展の図録)

今までは行きたい時に気軽に行く事ができた博物館や美術館ですが、このご時世は事前予約という手間が必須となりました。人数を制限する理由ならば、空いてるのかなと思いきや、結構な混雑っぷりでした。時間帯によっては空いてるのかもしれません。一度目に予約して行った時は混んでおり、グッズ売り場も賑わっていました。2度目は当日券を狙って入場しました。朝一だったからなのか、後半の展示室やグッズ売り場も空いていて見やすかったです。

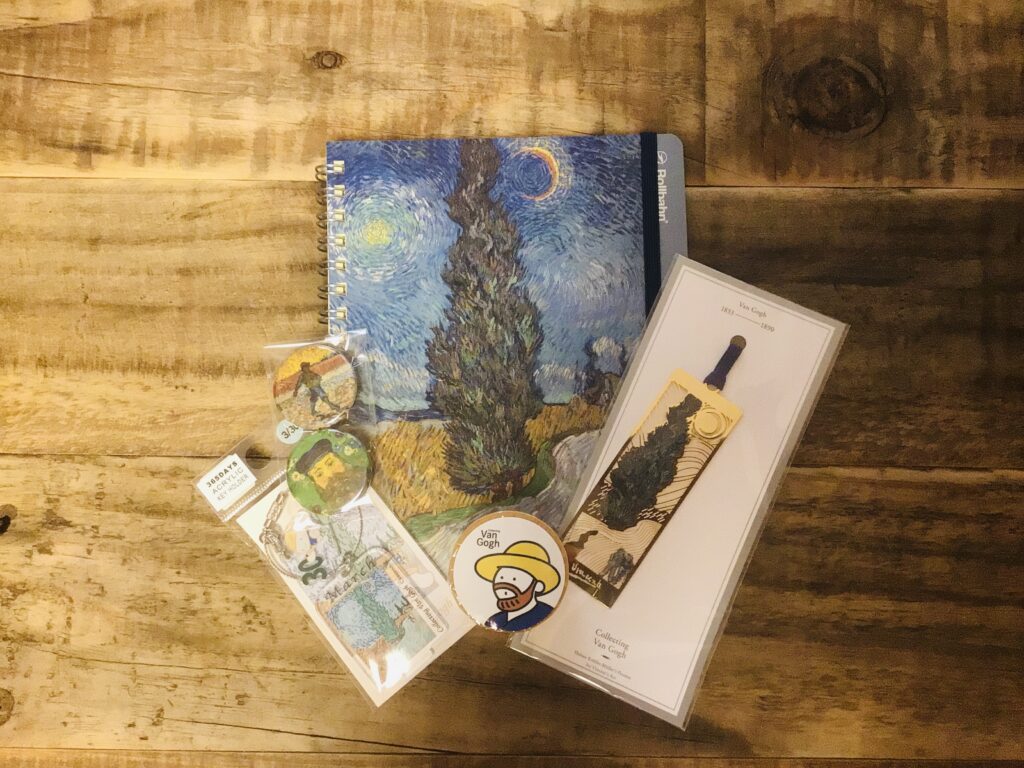

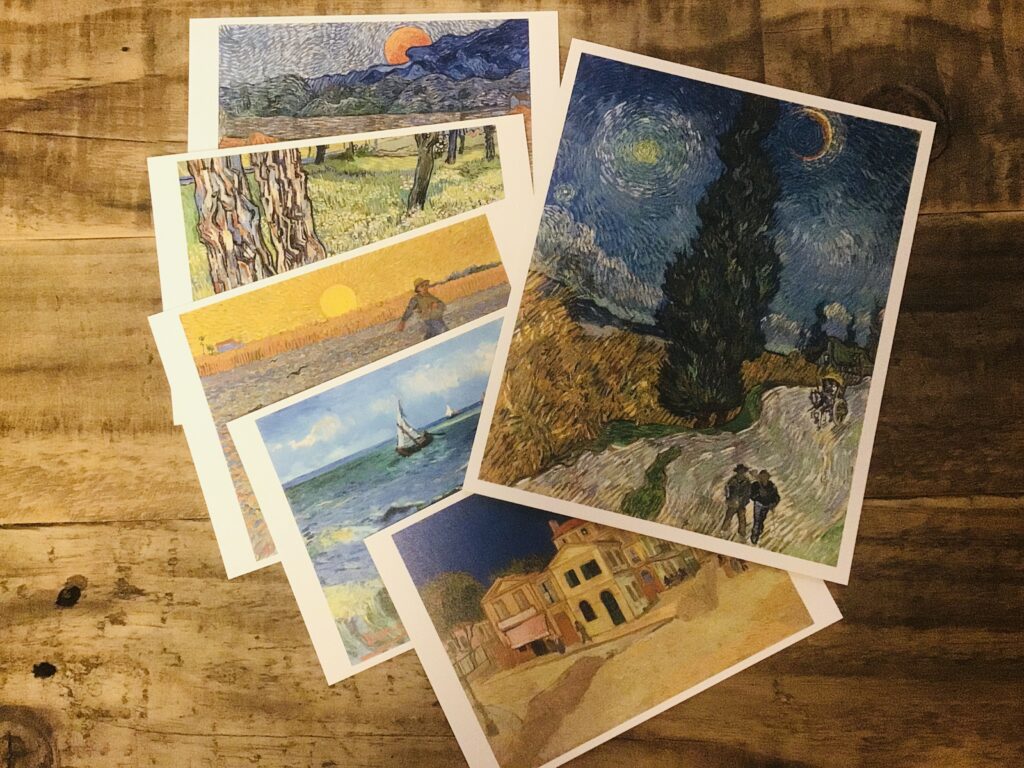

(ゴッホ展で買ったグッズ)

今回のゴッホ展のメインの一つであり、16年振りに来日したという『夜のプロヴァンスの田舎道』(1890年作)は、最後の展示室にあり、空いていたのでじっくりと鑑賞できました。ゴッホのうねるような筆遣いは、平面的な絵画とは思えないほど、躍動感に満ち溢れており、音や風が伝わってくるような勢いを感じました。

(ゴッホ展で買ったグッズ)

浮世絵の魅力に惹かれ、日本に憧れを抱いていたゴッホ。その独特な構図や色合いは浮世絵の影響もありました。何色にも混ざり合った色彩豊かな作品は、レプリカや印刷された絵画では表せない色の世界観が存在していました。ゴッホの人生は波瀾万丈で、辛く苦しい時間の方が多かったかもしれませんが、描かれた作品からは輝くような生命力を感じました。

ゴッホは日本に来た事はありませんでしたが、ゴッホにとって日本は太陽の光溢れる希望の国だったそうです。今の日本を見たらゴッホはどう思うでしょうか?ゴッホに光を照らしたかもしれない日本ですが、今は我々がゴッホの作品から希望をもらっているような気がします。2022年からは福岡、名古屋と巡回しますので、お時間のある方は是非、へレーネが人生をかけて収集した、そして後世に残してくれた素晴らしい作品の数々を見に行ってみて下さい!

動画のご紹介

※動画内で上野へのアクセス方法で、都営浅草線と説明がありますが、正しくは都営大江戸線の間違いです。お詫び申し上げます。大江戸線ですと、上野御徒町駅が最寄り駅です。大江戸線って地上に出るまで長いですよね…(^^;)

コメント