古生物学者バージョンのワンコのマスコットを作る

2022年7月29日に映画『ジュラシックパーク』シリーズの完結編である『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』が公開される…という事で、『恐竜の卵の発掘キット』で遊んでみました!『ジュラシック・パーク』の主人公である古生物学者のアラン・グラント博士バージョンのワンコと共に、恐竜発掘にチャレンジ!付属のミノとブラシを使って発掘します!

2018年に天国へと旅立ってしまった愛犬の寅次郎。ワンコが元気だった頃から、ワンコをモデルにした様々なマスコットを製作してきました。亡くなってからもそのライフワーク的なワンコのマスコット作りは継続中!今回は『ジュラシック・ワールド』の映画公開を記念して、ワンコの古生物学者バージョンを作ります!

『ジュラシック・パーク』と『ジュラシック・パークⅢ』の主人公である古生物学者のアラン・グラント博士(サム・ニール)をモデルにデザインします!

グラント博士は、2022年7月29日に公開される『ジュラシックワールド/新たなる支配者』にも登場します。そしてその最新作品である『ジュラシック・ワールド』には、『ジュラシック・パーク』に出演した、古植物学者のエリー・サトラー博士(ローラー・ダーン)と数学者のイアン・マルコム博士(ジェフ・ゴールドブラム)も登場します。

グラント博士バージョンのワンコが完成しました!

映画『ジュラシック・パーク』シリーズ

1993年に公開された映画『ジュラシック・パーク』はとらおばの大好きな映画の一つです。何度見ても面白く、ジュラシック・パークシリーズでも一番好きな映画です。

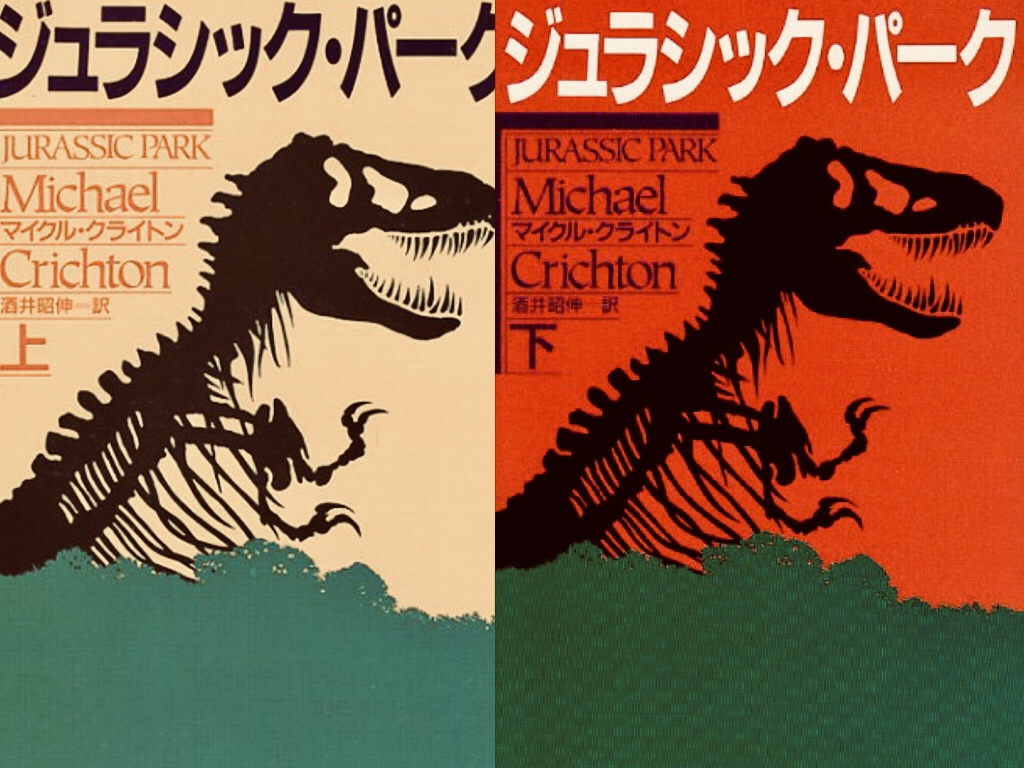

『ジュラシック・パーク』そして続編の『ロスト・ワールド』の原作はアメリカのベストセラー作家のマイケル・クライトン(1942年ー2008年)の小説です。マイケル・クライトンはテレビドラマ『ER』シリーズの原作者としても有名です。

監督はスティーブン・スピルバーグ。スピルバーグの監督作品といえば、『ジョーズ』や『ET』、『インディージョーンズ』などたくさんあります。ジュラシック・パークシリーズでは、第一作と、続編の『ロスト・ワールド』を監督、『ジュラシック・パークⅢ』、『ジュラシックワールド』シリーズでは制作総指揮をしています。

〜映画『ジュラシック・パーク』の簡単なあらすじ〜

主人公は古生物学者のアラン・グラント博士。古植物学者のエリー・サトラー博士と共に恐竜発掘をしているところへ、発掘の資金提供をしているハモンド財団の創始者であるジョン・ハモンド氏が突然現れる。あるテーマパークを建設中との事、そのテーマパークについて専門家の見解が欲しいという事で、コスタリカの西方にある“イスラ・ヌムブラル島”へと案内される。同じくテーマパークの視察に招待された数学者のイアン・マルコム博士と共に、ヘリコプターで島へと向かう。

そのテーマパークとは生きた恐竜を見られるテーマパークだった。絶滅したはずの恐竜の遺伝子を発見、そして最新のテクノロジーで蘇らせたのだった。初めて目にする生きた恐竜に圧倒、感動したグラント博士たちだったが、科学者としての意見を率直に述べる。絶滅したはずの恐竜と現代に生きる人類、一度も共存した事のない生物が同じ時代を生きる…。それが可能なのか?誰も予測できないし、誰も分からないと、慎重になる。

オープンを控えた、恐竜のテーマパーク『ジュラシック・パーク』。ハモンド氏の孫たちと共に、パークを巡回するジープに乗り、恐竜見学にへ出発するグラント博士たち。しかし、サファリパークのようにとはいかず、なかなか生きた恐竜にはお目にかかれない。

パークを巡回していた一向だが、雲行きが怪しくなり、あっという間に嵐になってしまう。その頃、コントロールセンターではトラブルが勃発。

とあるエンジニアの裏切りにより、ジュラシック・パークのシステムに異常が発生。パーク内が停電、グラント博士たちの乗車するジープも自動運転システムがストップしてしまう。大雨と暗闇の中、衝撃音が近づく…。博士たちが足止めを喰らうエリアは、あの史上最強の肉食恐竜といわれるティラノサウルスの檻の前。近づく衝撃音の正体とは⁉︎グラント博士たちの運命はどうなる⁉︎

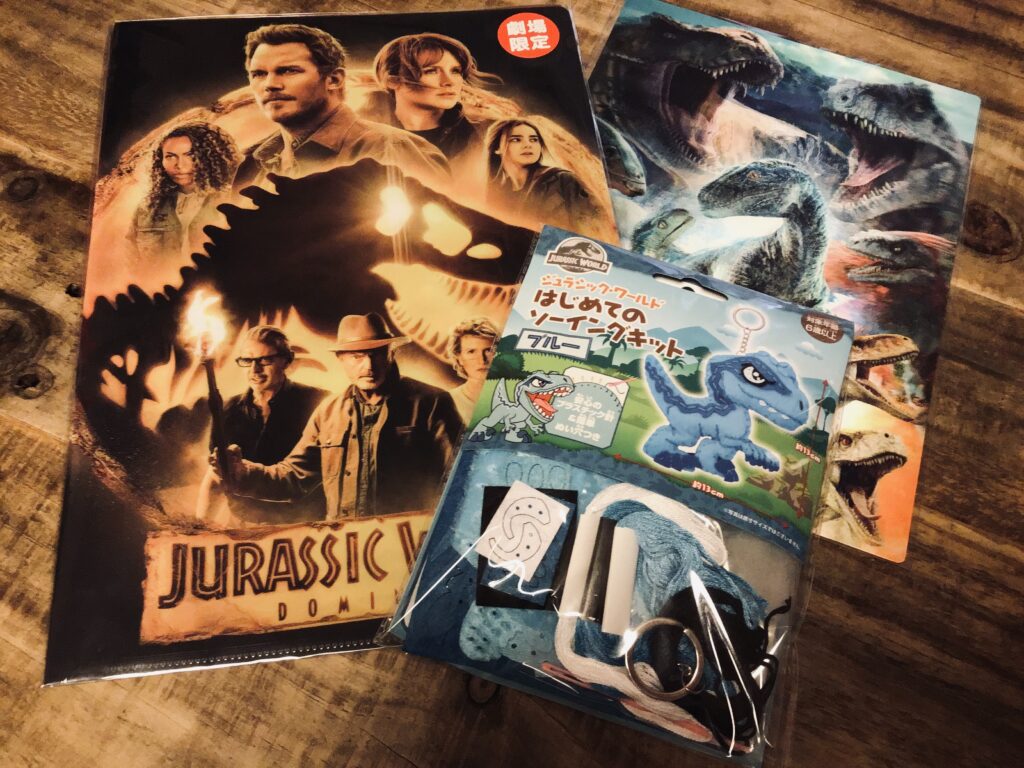

『ジュラシック・パーク』シリーズは『ジュラシック・パーク』(1993年)、『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997年)、『ジュラシック・パークⅢ』(2001年)と3作品あります。そして新たなジュラシックシリーズとして、『ジュラシック・ワールド』(2015年)『ジュラシック・ワールド/炎の王国』(2018年)と公開されました。そして完結編となる最新作が公開!先日鑑賞しに行きました!感想は後ほど…。

恐竜が生きた時代

地球が誕生したのは約46億年前。先カンブリア時代に始まり、古生代、中生代と地球は変化を遂げ、様々な生物が生まれてきました。恐竜が誕生したのは中生代です。今から約2億3000万年前との事です。その後、約1億6000万年もの間、恐竜は地球の支配者として君臨していました。

一方、人間の祖先であるホモ・サピエンスが誕生したのは、約10〜20万年前という事で、恐竜に比べたら人類の歴史はまだまだ浅いですね。約1億6000万年間、恐竜は進化を繰り返しながら大繁栄を遂げました。

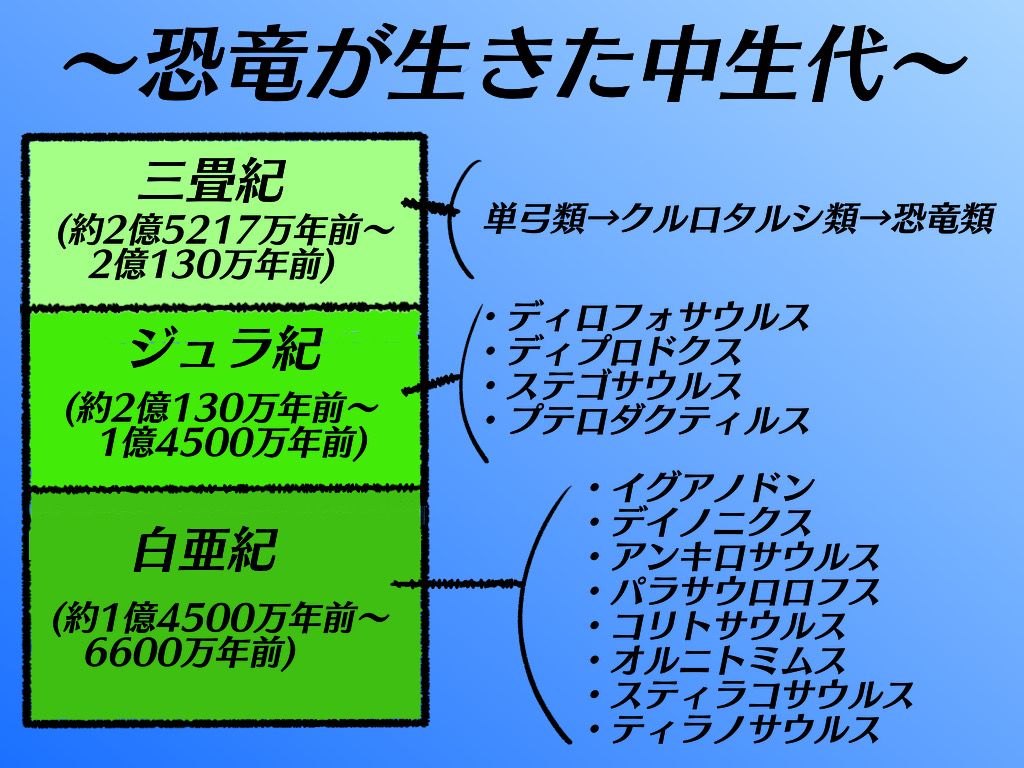

恐竜が生きた中生代を時代ごとに分けると、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀となります。三畳紀は2億5220万年〜2億130万年前、ジュラ紀は2億130万年前〜1億4500万年前、白亜紀は1億4500万年前〜6600万年前。その後巨大隕石が地球に衝突した事により、恐竜は絶滅していったといわれています。『ジュラシック・パーク』のジュラとは、ジュラ紀からきていますが、映画に登場する恐竜はジュラ紀の他、白亜紀に誕生した恐竜も多くいます。ちなみに、レギュラー出演しているTレックスやヴェロキラプトルは白亜紀の恐竜です。

恐竜の卵の発掘キットに挑戦

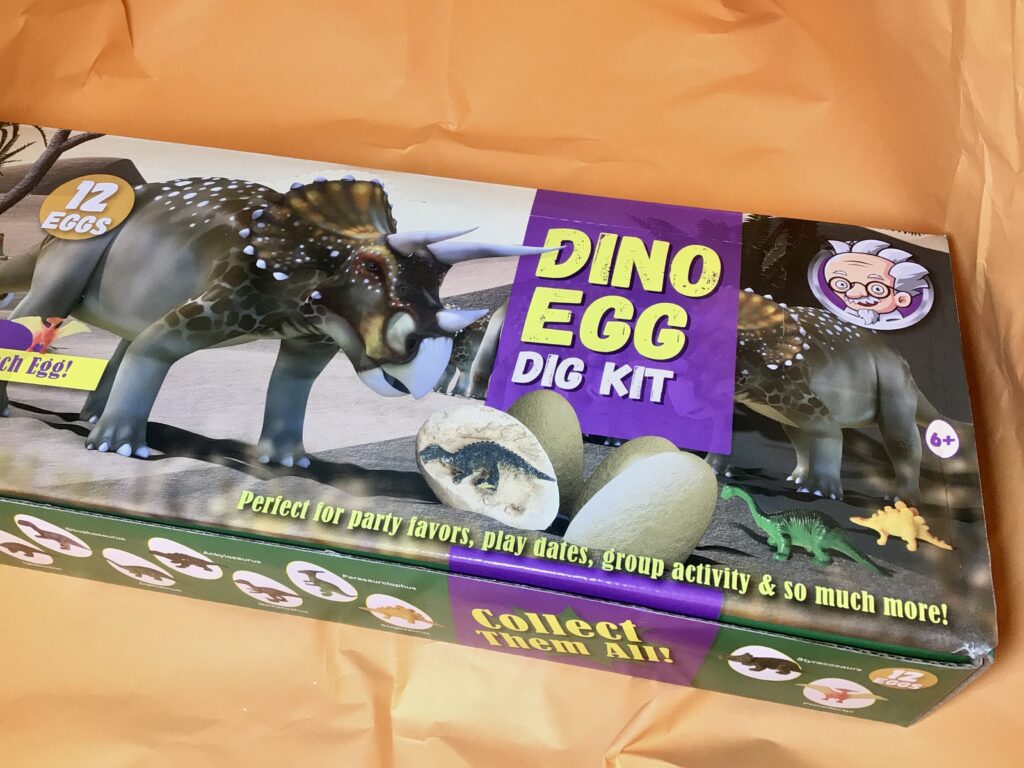

恐竜の卵の発掘キット「DINO EGG DIG KIT」です。こちらはamazonにて購入しました!表記は全て英語で、日本語の説明はありません。

箱には「Dig and find Dino surprise inside each Egg!」と書いてあります。「掘って恐竜を見つけよう!」という感じでしょうか。特に難しい事はなく、卵を掘れば恐竜が見つかります。小さなパーツがあるという事で「Not for children under 3 years (3歳未満の子供は対象外)」となっています。

セット内容は、卵が12個、ブラシとノミが12本、恐竜の学習カード(英語のみ)12枚です。

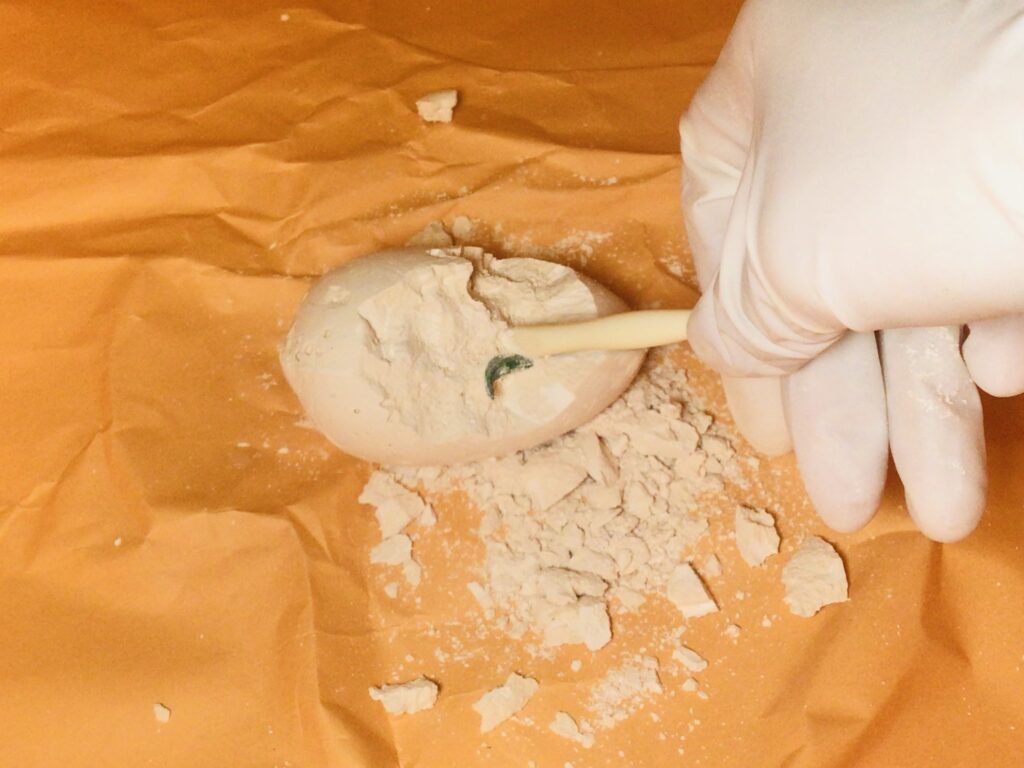

その他、用意した方がいい物をご紹介します。発掘する際、細かい粉が散らかってしまうので、新聞紙やシートなどは必須です。また、手や顔も粉っぽくなるので、マスクや手袋、気になる方はゴーグルなどもあると安心です。卵の殻の素材は不明ですが、水でスプレーしながら発掘すると、若干柔らかくなり掘りやすくなりました。また、水でスプレーする事により、粉も舞いづらくなります。

準備ができたら発掘スタートです。水スプレーをして、全体を湿らせてから、ノミの部分で掘っていきます。

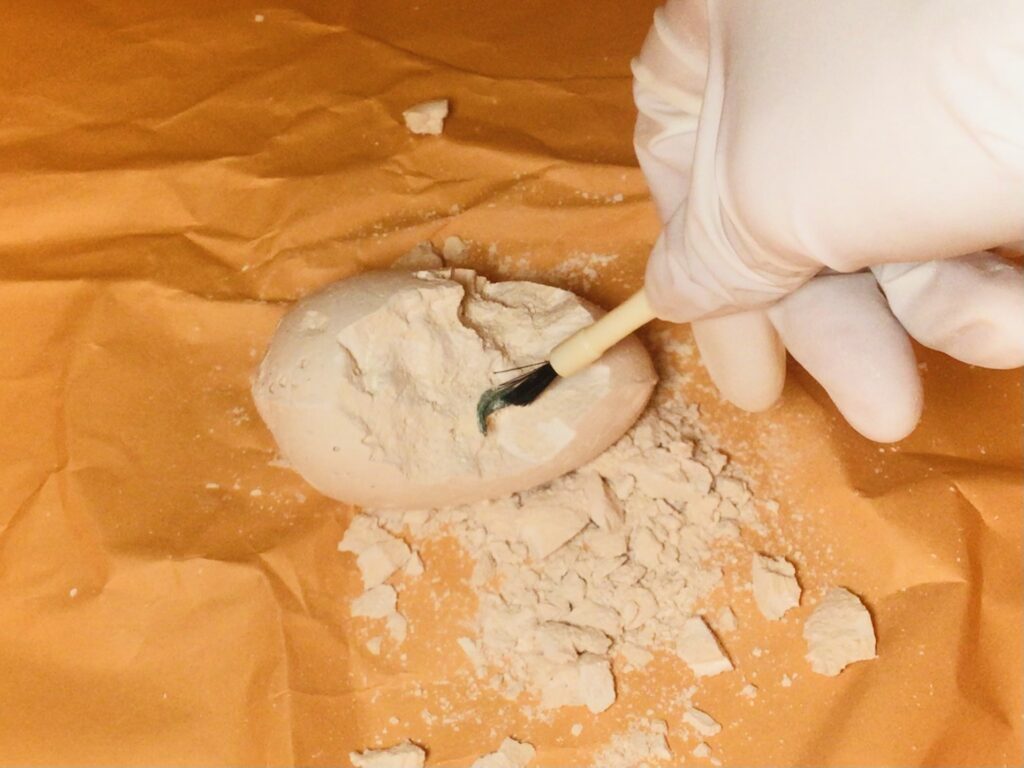

恐竜の一部が見えてきたら、ブラシ部分で砕いた殻を払っていきます。ノミとブラシを交互に使うと、実際に発掘しているような気分になります。徐々に恐竜が見えてきて、何が見つかるかな?と発掘していて楽しいです!

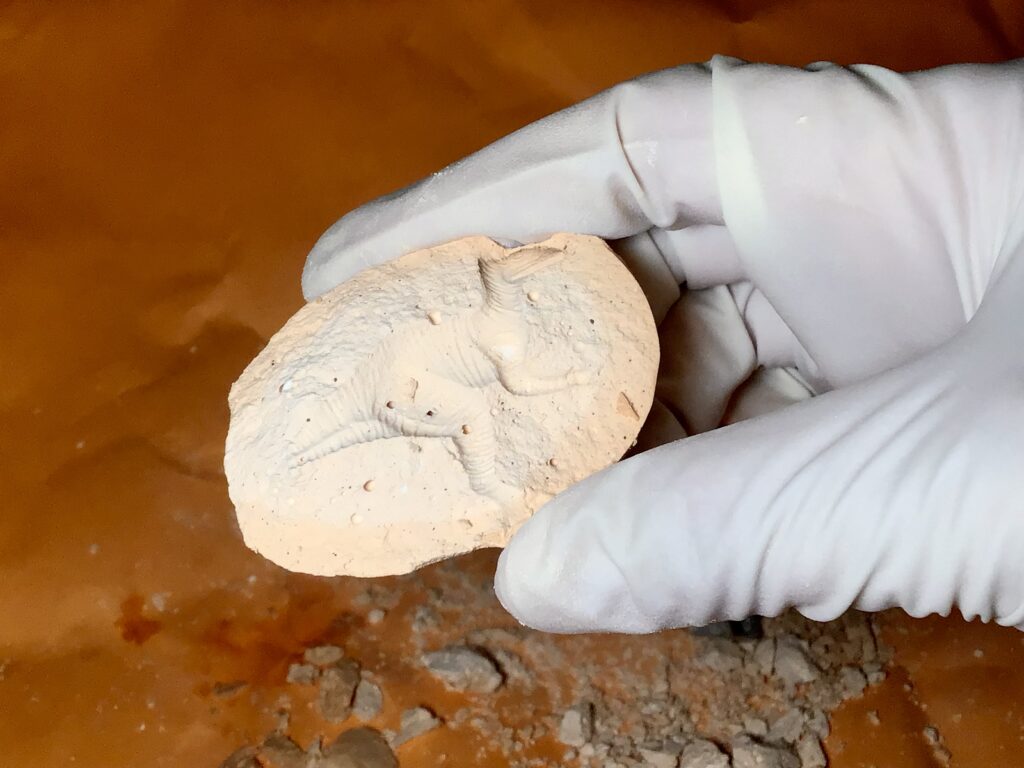

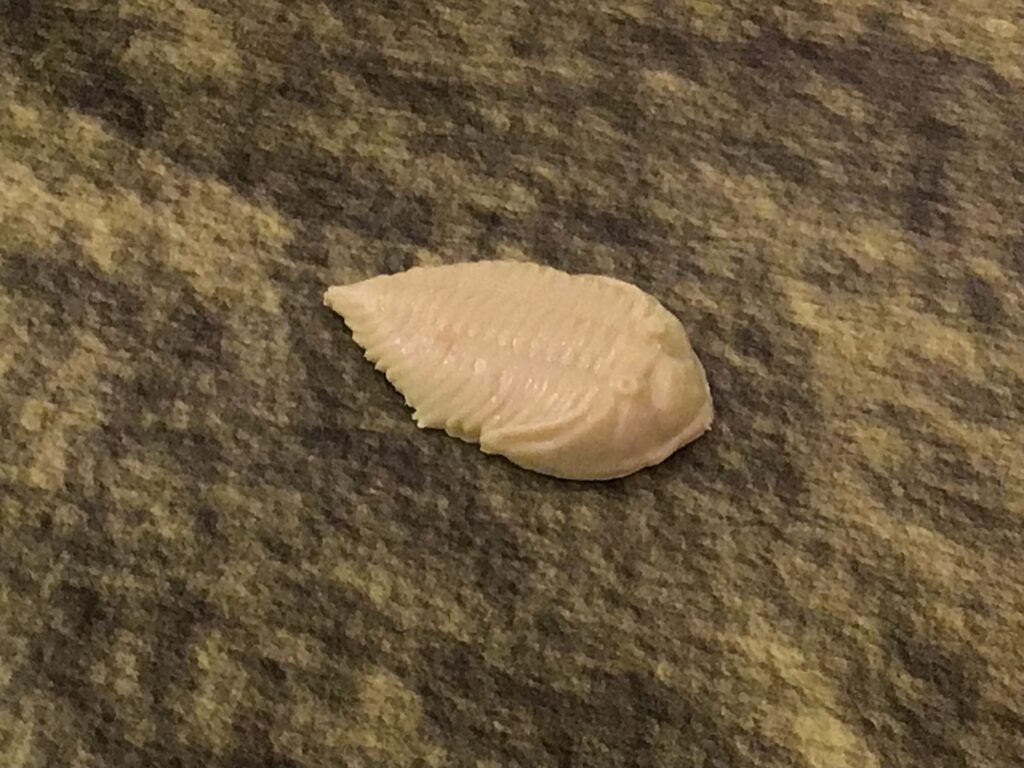

綺麗に掘れると、恐竜の形がこのようにくっきり残ります。本物の化石のようです…。

無事に発掘できましたら、水拭きしたり、水洗いして恐竜をクリーニングします。ハブラシを利用すると、綺麗に洗えます。それでは発掘された12種類の恐竜について調べてみましょう!

恐竜の種類

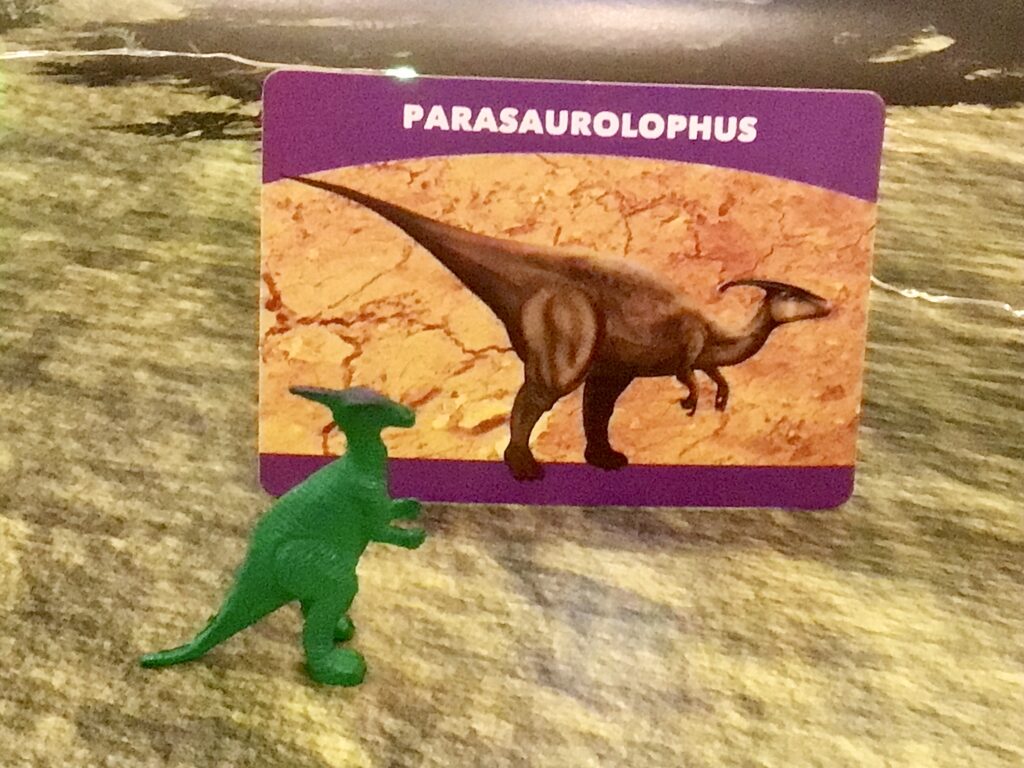

付属の恐竜学習カードを見ながら、一頭ずつ恐竜を調べていきます。

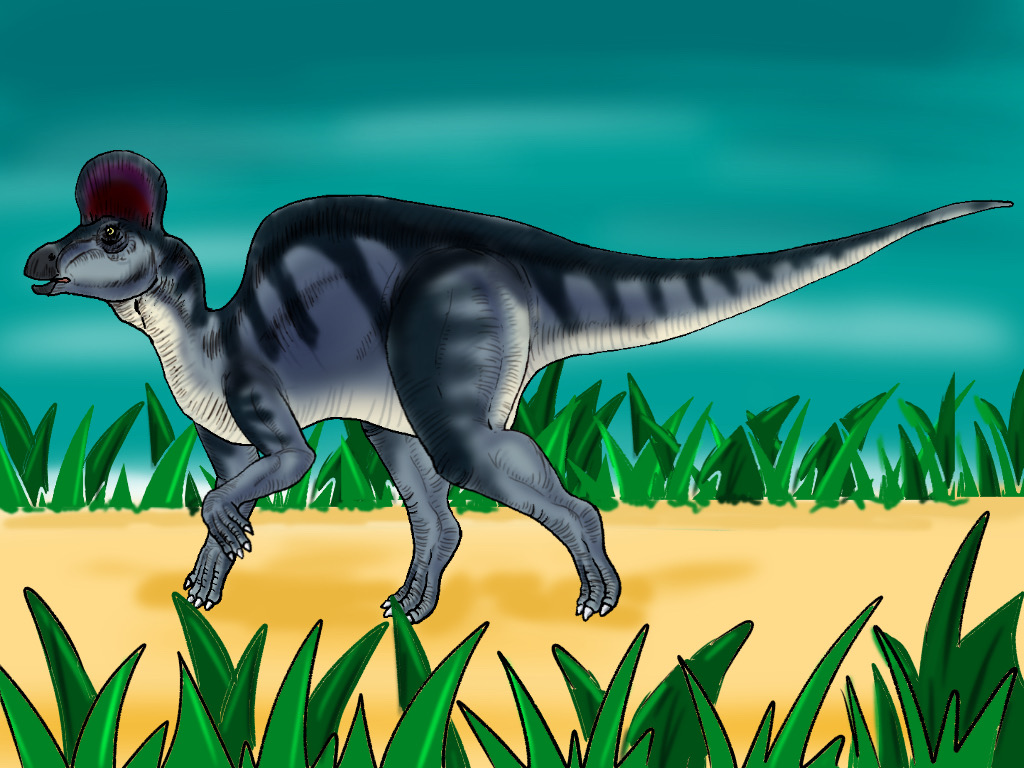

まずは長いトサカが特徴の「パラサウロロフス」です。最新作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』でも登場しました。

頭にある角のような物体は中が空洞のトサカなんだそうです。空洞のトサカは鼻から頭まで繋がっていて、鼻から吸った空気で音を響かせていました。楽器のような構造ですね。発見された化石のトサカ部分が割れていた為、空洞である事が分かったそうです。トサカの役割は様々な説があるようです。音を出して仲間と会話したり、「いいトサカだろう?」てな感じで異性を口説く視覚効果にも使われたのでは?との事です。

平たい口元も特徴的で、硬い植物を大量に噛み砕ける「デンタル・バッテリー」という特殊な歯も持っていたそうです。人間は永久歯が抜けてしまえばもう生えてきませんが、デンタル・バッテリーを持つ恐竜の歯は再生を繰り返します。劣化しても抜けてしまっても、後列に控えた歯が出てくるので、安心して硬い植物をたくさん食べられます。うらやましいシステムですね〜。現代の生物ではサメもデンタル・バッテリーを持っています。

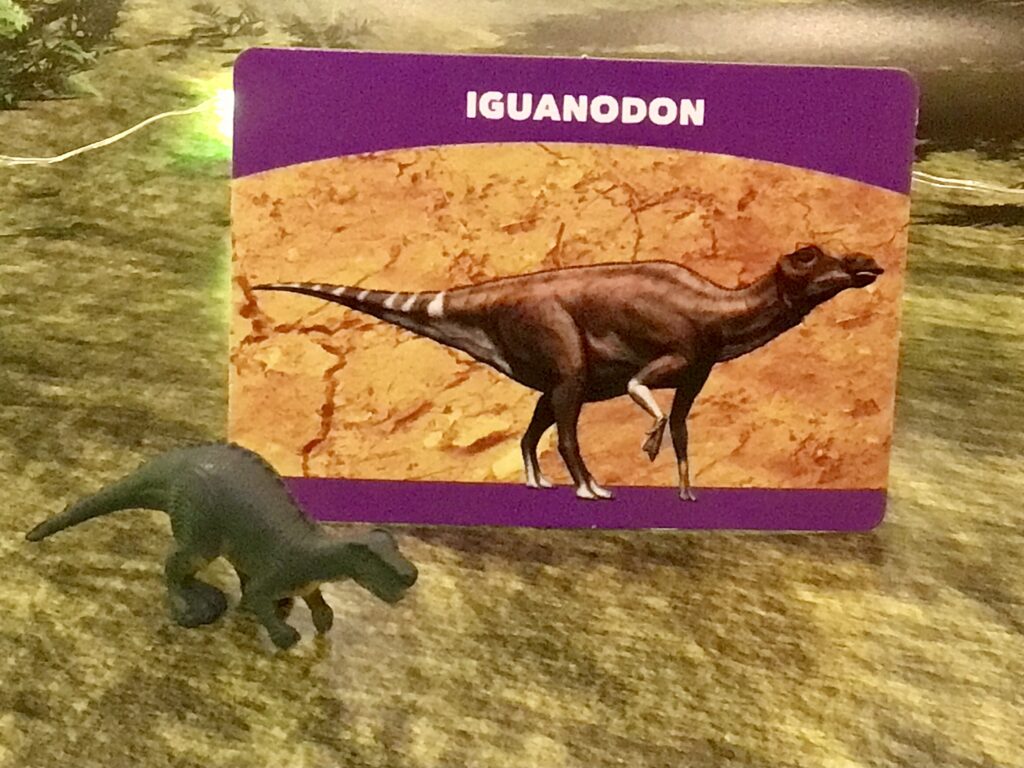

お次は「イグアノドン」です。恐竜の存在を世界に知らしめた「イグアノドン」。1820年代初頭、ロンドンで初めて恐竜の化石が発見されました。それまでも、恐竜らしき化石は発見されていましたが、科学的に検証され発表されたのは、この時が初めてでした。その時見つかったのが、イグアノドンの歯の化石。この発見により、人類はかつて地球を支配していた恐竜の存在を改めて知る事になります。

イグアノドンの特徴は、前足にある三角状に鋭く尖った親指と長い小指。顎の動きも特徴的で、上顎は前後に、下顎は左右に動かす事ができ、硬い植物もすり潰して食べる事ができたそうです。また、前足の長い小指で物を掴む事ができたのでは?と研究されています。鋭く尖った親指は武器にもなったとか。イグアノドンという名前は、「イグアナの歯」という意味です。発見された歯の化石がイグアナの歯に似ていたという事と、ギリシャ語の「歯」を意味する「ドン」を合わせて「イグアノドン」という名前が付きました。

イグアノドンは世界で初めて発見された恐竜ですが、名前が付けられたのは2番目なんだそうです。ちなみに世界で初めて名前が発表された恐竜は「メガロサウルス」という肉食恐竜です。

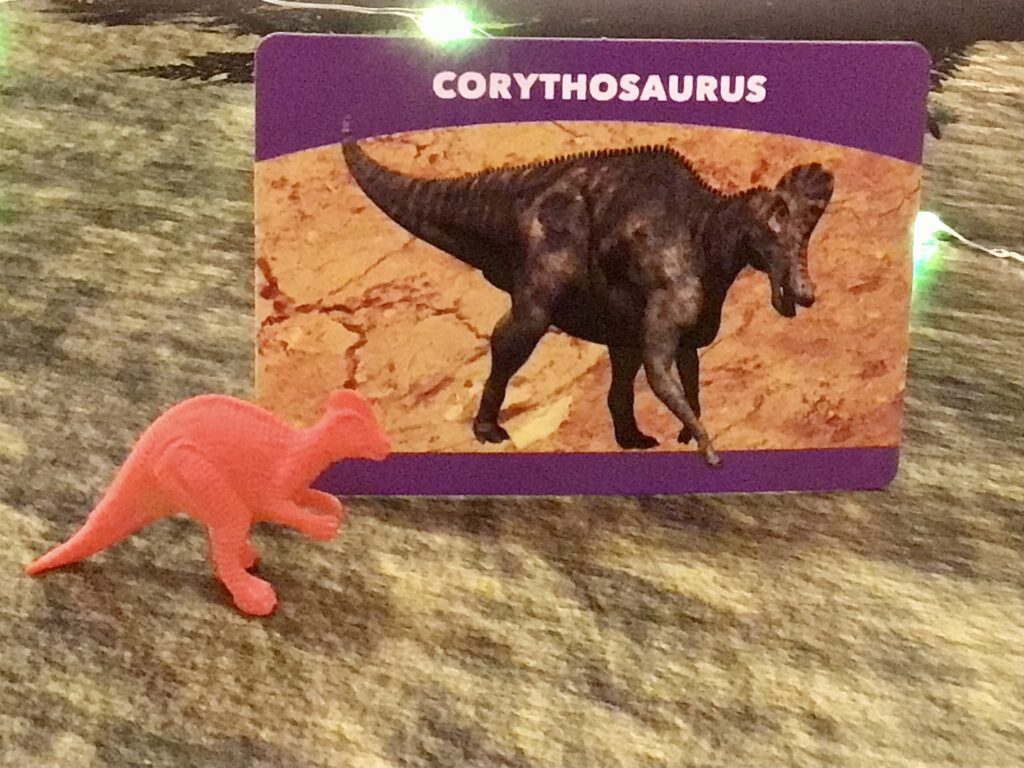

パラサウロロフスと同じハドロサウルス類の仲間であるコリトサウルス。コリトサウルスの特徴であるトサカは、パラサウロロフスのトサカと同様、内部は空洞で、笛のような音を響かせる事ができました。また、平たい口も特徴的であり、コリトサウルスの歯も再生可能なデンタル・バッテリー仕様でした。

コリトサウルスの名前は「ヘルメットをかぶったトカゲ」という意味があります。トサカが古代ギリシアのコリント族がかぶっていたヘルメットの飾りに似ていた事から、その名前が付いたそうです。音を響かせる事ができたトサカですが、体温調節としての機能や異性へのアピールにも使われたとの説もあります。

コリトサウルスは、映画『ジュラシック・パークⅢ』に登場します。ラプトルに追われたグラント博士たちが、コリトサウルスの大群の中に飛び込みます。コリトサウルスの群れに身を紛らせ、必死で逃げるグラント博士たち…。絶体絶命、大ピンチ!その続きは映画でご覧ください!

アンキロサウルス。『ジュラシック・パークⅢ』、『ジュラシック・ワールド』に登場した全身が硬い装甲で覆われているという、装盾類の恐竜です。ゴ◯ラやウルト◯マンの怪獣にいそうな迫力満点なビジュアルですが、草食恐竜なんですよね。

鎧のようなコブが背中を覆う、アンキロサウルス。草食恐竜ですが、尾っぽの先についたハンマー(コブ)を振り回して、襲ってくる肉食恐竜と戦ったそうです。こんなハンマーで一撃されたら、肉食恐竜といえども一溜りもないでしょう。

鎧のようなコブは皮骨(ひこつ)という骨でできています。皮骨は骨格とは別で、皮膚の中に発生した骨なのだそうです。皮骨は爪同様、死んだ組織ということで、傷付けられても痛みはありません。現代でいうと、アルマジロやワニなどが皮骨を持った生物です。攻撃から身を守るために備わった皮骨は、アンキロサウルスの強力な防御であり、天然の鎧ですね!

背中にある2列に並ぶ菱形の板が特徴的な剣竜類、ステゴサウルス。映画『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』では、マルコム博士の恋人サラ(ジュリアン・ムーア)がステゴサウルスの写真を撮影、子どものステゴサウルスも登場しました。その後、サラはステゴサウルスの母親を怒らせて大変な事になってしまいましたが…。

背中にある板は皮骨でできており、血管が通っていたそうです。サイズは大きい物で高さ、幅と1m以上ありましたが、厚みはなく、強度は低かったとされています。攻撃や防御の役割は無さそうな板ですが、威嚇には効果的でした。この板には血管が通っていたため、体温調節をしていたのではないか、あるいは求愛のアピールに使われたのでは?など様々な説があります。

また、尾っぽの先にある鋭いトゲも特徴です。このトゲは肉食恐竜をも倒す程の破壊力があったそうです。頭部はかなり小さく、クルミほどの脳みそだったとか。しかし、体の中(骨盤や肩部分)に第二、第三の脳があったともいわれています。または、第二、第三の脳ではなく、グリコーゲンの貯蔵庫だったとも…。

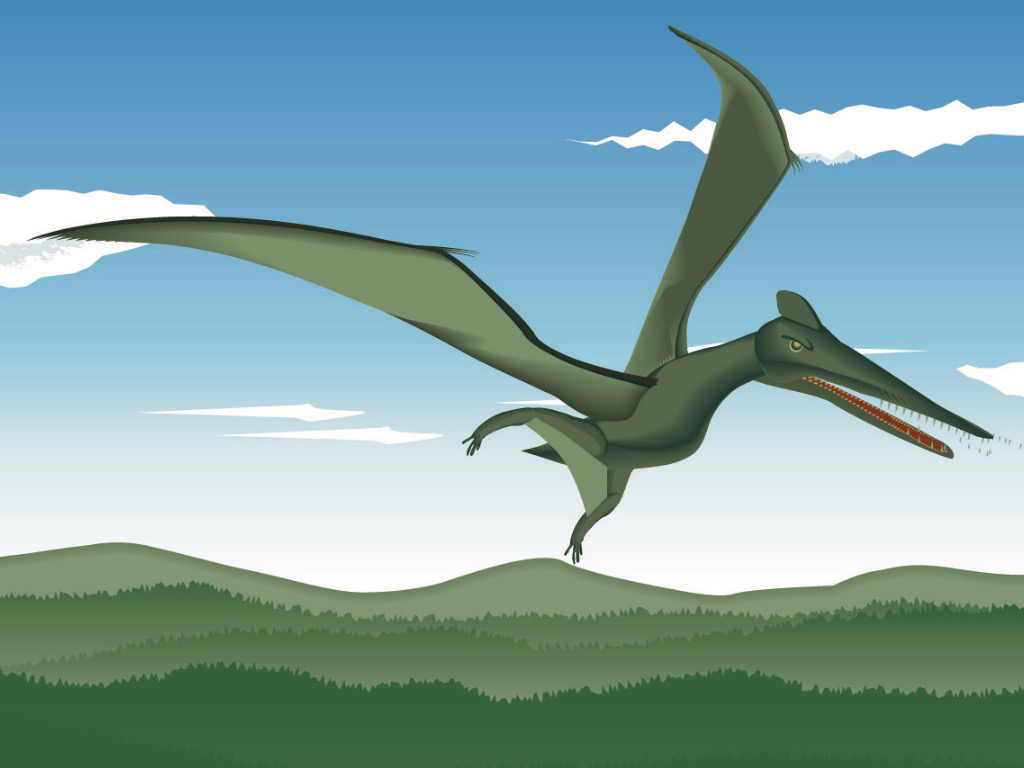

膜でできた翼を持ち、空を飛ぶ事ができた翼竜「プテロダクティルス」。空飛ぶ「恐竜」と呼ばれていますが、実は「恐竜」ではないんだそうです。「恐竜」の定義としては「陸を直立歩行できる」という事ですが、翼竜はその定義から外れているそうです。翼竜の脚は細く短く、陸を歩くのには不向きでした。歩くのは苦手ですが、空は自由に飛べました。クチバシが長く、頭がやたらと大きく見える翼竜ですが、どうやって飛んでいたのでしょうか?

現代の鳥類と同じく、翼竜の骨は中空でできており、非常に軽い骨格になっていました。プテロダクティルス類は頭も空洞部分が多かったため、重そうに見える頭部ですが、見た目よりも軽かったそうです。頭が大きく、尻尾は小さい…一見飛びにくそうな体つきですが、実は風を操り、空を飛ぶには適したスタイルだったそうです。

『ジュラシック・パークIII』や『ジュラシック・ワールド』では翼竜の「プテラノドン」が登場しました。映画では人間を軽々と持ち上げていたプテラノドンですが、実際は人間を持ち上げる程の力はなかったとか。『ジュラシック・パークⅢ』のプテラノドンが登場するシーンはお気に入りです。「バードゲージ…」とグラント博士が呟いて、プテラノドンが登場するところ、BGMと合ってて迫力ありますよね。

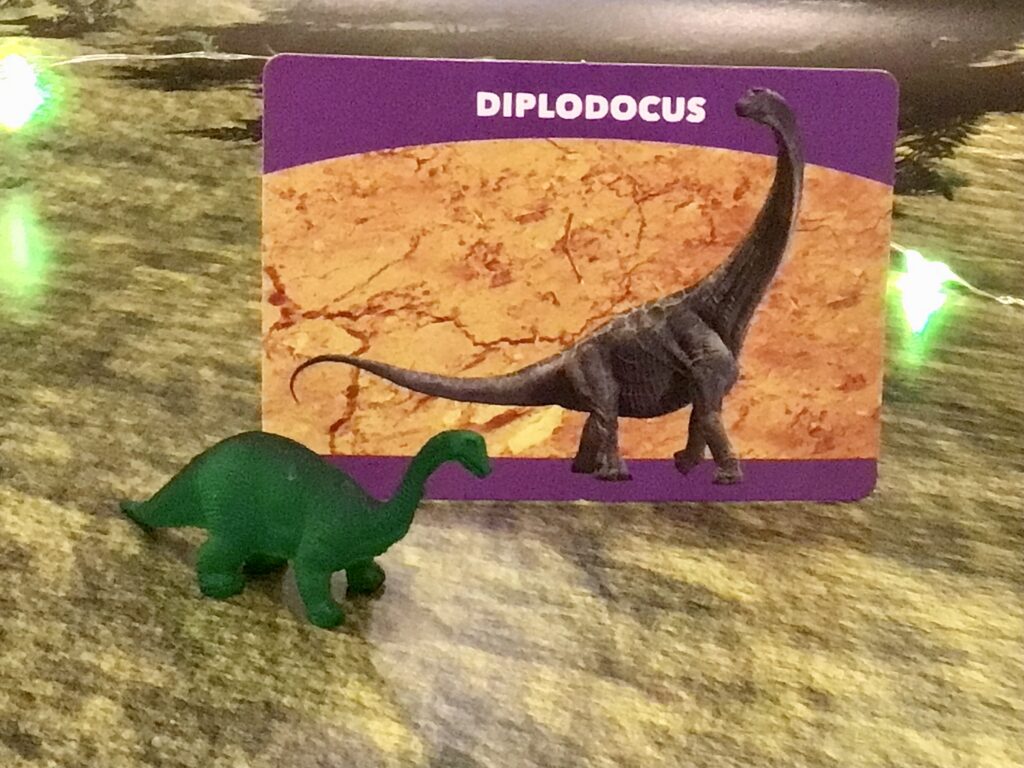

全長30m!超巨大恐竜、竜脚形類の「ディプロドクス」。映画『ジュラシック・パーク』で一番初めに登場した恐竜はブラキオサウルスでしたが、ディプロドクスはブラキオサウルスと同じ竜脚形類の恐竜です。体がとてつもなく大きい竜脚類。身体が巨大な分、体重も重くなりますが、ディプロドクスは竜脚形類の中でも体が細く、体重も軽かったそうです。(20トン〜30トンくらい。ちなみにアフリカゾウの体重は約10トン)

竜脚形類は元々、小型で二足歩行の恐竜だったそうですが、進化の過程で巨大化、それに伴い四足歩行へと変化を遂げました。長い首と体の半分を占める長い尻尾が特徴です。長い首はキリンのように高い場所にある植物を食べていたというよりも、首を上げずに地面にある植物を広範囲に渡って食べていたのでは?という事です。身体の構造上、首を高く上げるのは難しかったそうです。その後に進化したブラキオサウルス類は頭を高く上げられたので、高い場所にある植物も食べられました。

細く長い尻尾はバランスを取るだけでなく、鞭のような武器にもなりました。植物だけでこんなに巨大化するとは…。一体どれだけの量の植物を食べていたのか?これは恐竜が恒温(温血)動物か変温(冷血)動物かによるそうです。哺乳類や鳥類と同じ恒温動物なら、体温を維持する為にたくさんの食事(エネルギー)が必要になりますが、変温動物であれば少ない食事量で充分です。恒温か変温か?これは今もまだ研究されていますが、恐竜によっては変温だが、体温を保てる種類もいたのでは?という説も生まれています。

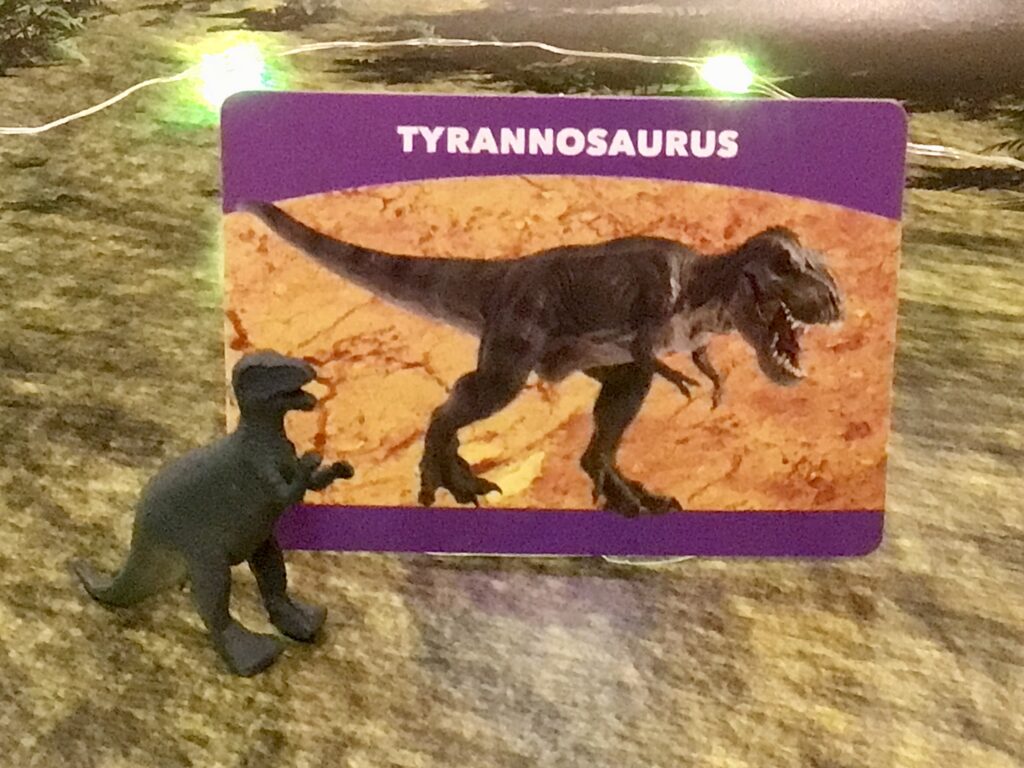

『ジュラシック・パーク』、『ジュラシック・ワールド』シリーズに必ず登場し、人々を恐怖へ追い込んだお馴染みの肉食恐竜「ティラノサウルス・レックス」。通称「Tレックス」です。名前の意味は「暴君のトカゲ」。二足歩行と大きな頭、小さな前足が特徴的です。獲物を骨ごとバリバリ食べる事ができたという、ティラノサウルスの顎の力はなんと最大6トン!(ライオンの噛む力の約9倍)顎の力に加えて歯も頑丈で、抜けても生え変わるというデンタル・バッテリー仕様でした。

ティラノサウルスは知能も高く、また嗅覚や視覚も発達しており、ハンターとしては抜群の能力が備わっていました。ターゲットオンされたら絶対絶命です。ただ、走るスピードは速かったのかは、現在も研究中だそうです。大きな頭を支えて走るほどの筋力があったのか?獲物を追うスピードがなかった為、腐肉を食べていたとの説も…。

獣脚類は鳥類へ進化したという事で、羽毛を持った恐竜も再現されています。実際に恐竜の化石からは羽毛が発見されています。ティラノサウルスにも羽毛があったのか?そちらも研究中だそうです。最新作『ジュラシック・ワールド』では羽毛のある恐竜が登場していますね!

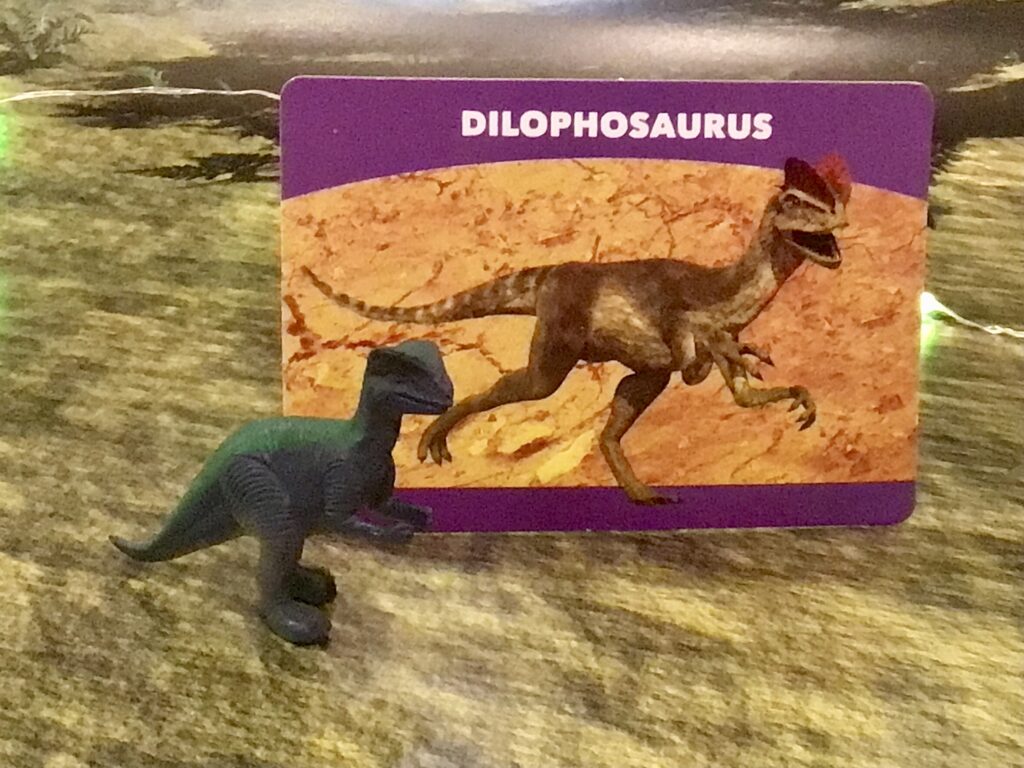

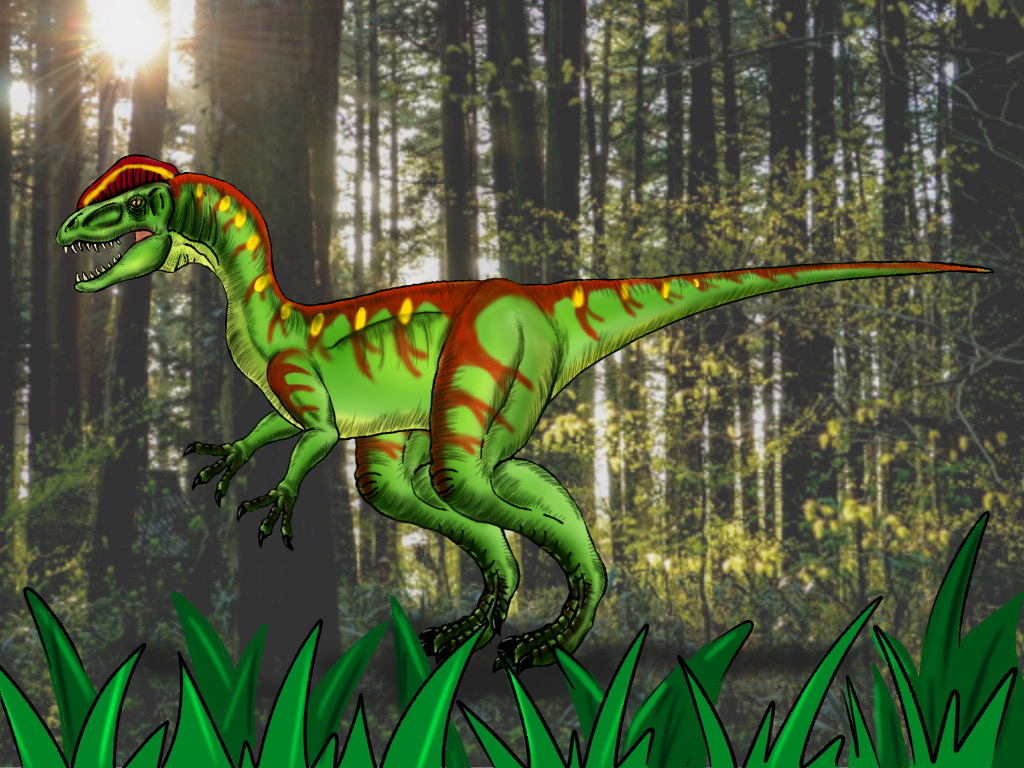

こちらも『ジュラシック・パーク』で登場し、強烈な印象を観客に見せつけた恐竜です。獣脚類の「ディロフォサウルス」。エリマキトカゲのようなビジュアルと毒を吐いて獲物を仕留めるシーンが残酷で怖かったです。

しかし実際の「ディロフォサウルス」は映画とは全然違います。映画では人間よりも小柄な体型でしたが、実際のディロフォサウルスは約7mと大きいです。また、エリマキや毒を吐くという特徴も原作者マイケル・クライトンの創作だったそうです。ディロフォサウルスは毒を吐きませんが、毒を用いてヘビのように獲物を仕留めた恐竜もいたそうです。体長約90cmの「シノルニトサウルス」はヘビのように牙の表面から毒を出し、獲物を弱らせた後に捕食したそうです。

原作者の創作でしたが、毒吐き恐竜として知名度がアップしたディロフォサウルス。完結編となる最新作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』にも登場、「ジュラシック・パーク」を彷彿とさせるシーンが見られます!

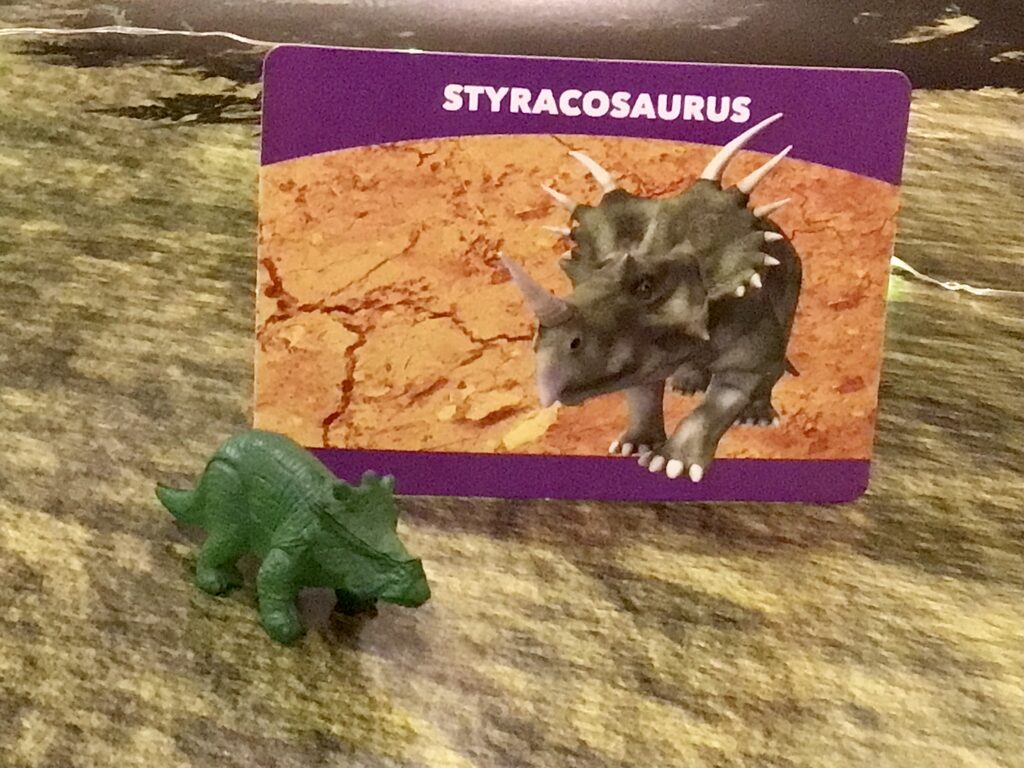

グラント博士が「子供の頃、僕が1番好きだった恐竜」というエピソードを語っていたトリケラトプスと同じ、ケラトプス類の「スティラコサウルス」。

頭の周りにあるフリルのような装飾と鼻の上にあるツノが特徴的な恐竜です。グラント博士の好きなトリケラトプスは頭と鼻に合計3本のツノがありますが、スティラコサウルスは鼻の上に60cm近くもある長いツノと、頭の周りにあるフリルの先には長い突起が伸びています。更に短い突起もあり、派手でゴージャスなビジュアルです。名前は「槍の装飾突起のあるトカゲ」という意味から付けられました。

ケラトプス類の口元も特徴的で、オウムのクチバシのような口をしており、硬い植物を噛み切るのに適していました。また、ケラトプス類の特徴であるフリルは、威嚇の為であるとも、異性へのアピールに使われたともいわれています。

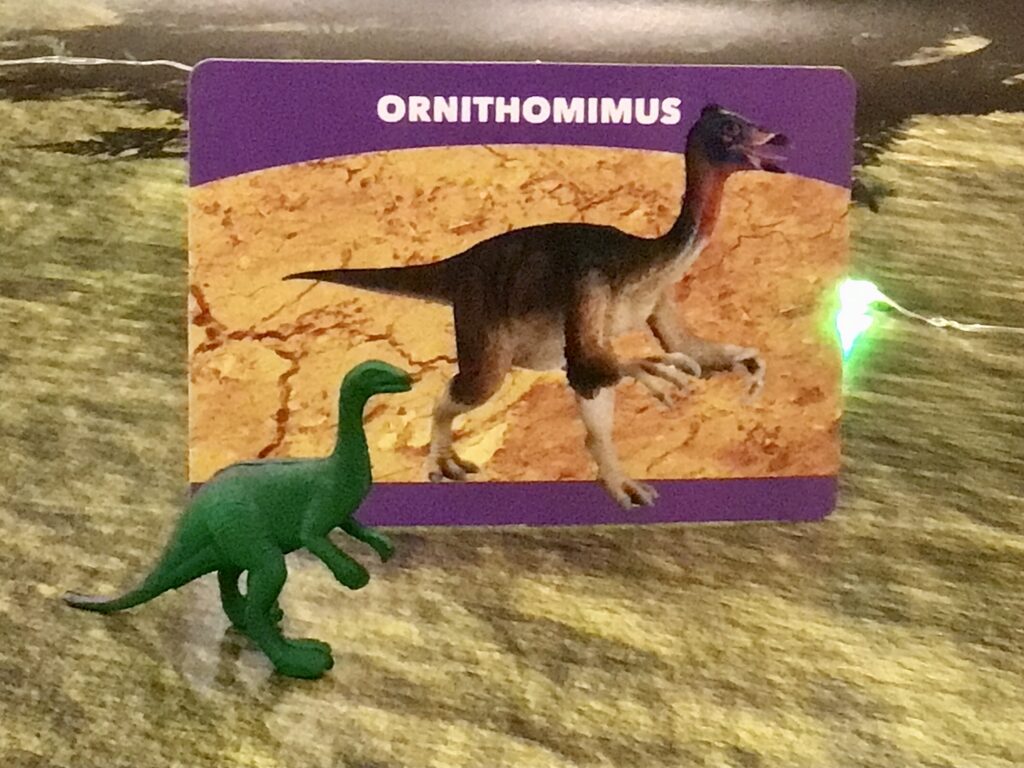

現代のダチョウによく似ているという事で「ダチョウ恐竜」とも呼ばれている「オルニトミムス」です。映画『ジュラシック・パーク』では同じく「ダチョウ恐竜」と呼ばれるガリミムスが登場しています。オルニトミムスもガリミムスも時速60kmで走れたと研究されています。

「オルニソ」はギリシャ語で「鳥」、「ミムス」には「もどき」という意味があります。つまり「鳥もどき」「鳥に似たもの」という意味であり、化石からは羽毛も発見されています。

食性は現在も研究中との事。獣脚類でありながら歯がない為、どのように獲物を捕らえていたのか?小動物を丸呑みしていたとの説もありましたが、水鳥のようなクチバシを持っていたという事で、植物や昆虫などを食す雑食性だったのでは?ともいわれています。

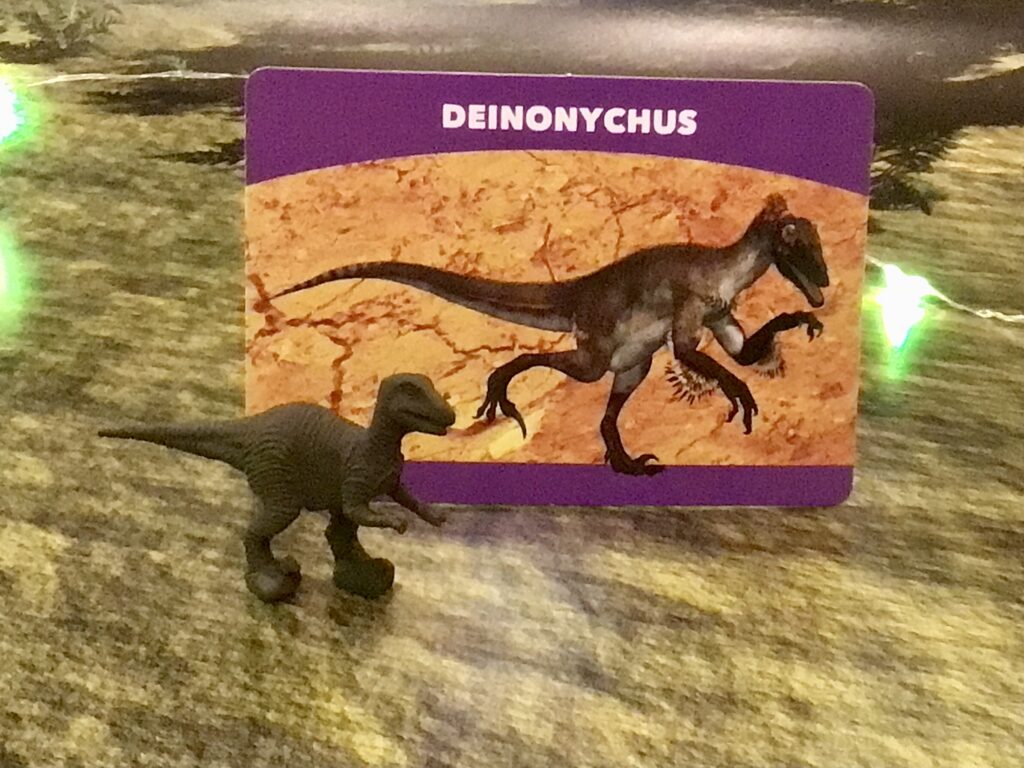

最後にご紹介する恐竜は「デイノニクス」。デイノニクスの特徴は、後ろ脚の人差し指にある大きくて鋭いカギツメ。その事から、デイノ(恐ろしい)+オニクス(ツメ)という意味の名前が付けられました。デイノニクスが発表されたのは1969年。体長約3mのデイノニクスの集団が体長6mの恐竜を襲ったとされる化石が発掘された事により、「恐竜温血説」が生まれました。自分よりも大きな獲物を仕留めるには、俊敏な動きと体力、持久力が必要となりますが、これは変温(冷血)動物にはできない行動だそうです。また群れで狩りができた事や脳の大きさからも、温血動物、つまり恒温動物だった可能性が高いとされています。(群れで行動していた説と単独行動だった説とあります)

さらにデイノニクスの発見により、「鳥類の恐竜起源説」も生まれました。恒温動物だった可能性と、脳の大きさや体の動きからして、現代の鳥類に近いと研究されています。近年では羽毛を持つ恐竜の化石も発見されています。デイノニクスのような小型の獣脚類の恐竜は、大型爬虫類系恐竜が滅んでしまった後も、恒温動物として環境に適応しながら、現代の鳥類へと進化していったのかもしれません。

「恐竜ルネサンス」のきっかけを作った重要な存在であるデイノニクスですが、『ジュラシック・パーク』シリーズには登場しません…。が、実はシリーズを通して大活躍するあのヴェロキラプトル、あのヴェロキラプトルのモデルがデイノニクスだったという事です。確かにあの動き、知能の高さ、そしてグラント博士が大事にしていたカギツメの化石、まさしくデイノニクスですね。実際のヴェロキラプトルは映画よりもかなり小さく、犬くらいの大きさだったとか…?

こちらは恐竜発掘キットとは別の、ガシャポンで購入した商品です。以前、上野公園に遊びに行った時に見つけ、購入しました。全6種類、一つ300円です。

恐竜発掘キットとは異なり、卵部分が石膏でできているので、発掘にはかなりの時間がかかり…石膏も硬いので力も必要でした。苦労して発掘した結果…

発掘されたのは古生代の海洋生物の三葉虫(トライロバイト)でした!三葉虫とは昆虫類や甲殻類と同じ節足動物です。石膏の大きさの割に化石は小さく…地味〜な見た目ですが、恐竜よりも古い時代である古生代のカンブリア紀に生きていたという事で、リスペクトに値します!しかも地球上に3億年も生息していたという事で更に驚きです‼︎

過去に行った『恐竜博2019』

(上写真:デイノニクスのツメ)

2019年に行った『恐竜博2019』の様子をご紹介します。「恐竜温血説」と「鳥類の恐竜起源説」を生み出すきっかけとなったデイノニクスの化石が発表されたのは、1969年でした。恐竜の新たな説が誕生した1969年は「恐竜ルネサンス」と呼ばれ、2019年は「恐竜ルネサンス」からちょうど50年目の年でした。

(上写真:デイノケイルスの全身骨格)

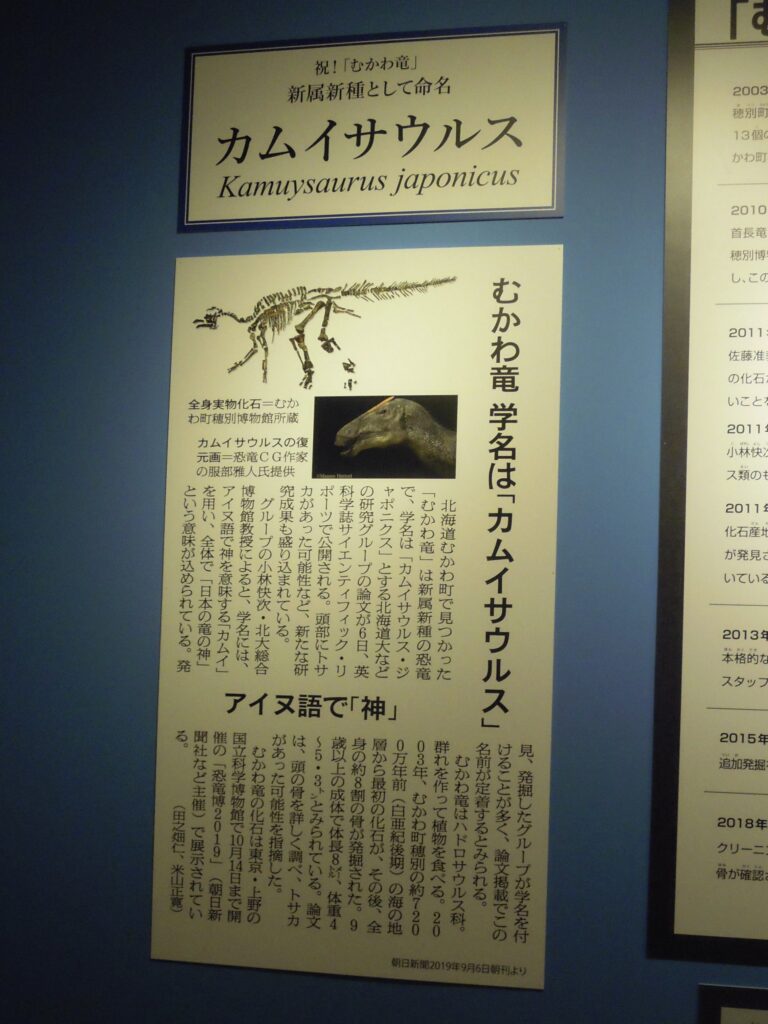

「恐竜ルネサンス」をテーマにした『恐竜博2019』は、きっかけを作ったデイノニクスのカギツメの化石から始まり、モンゴルで発見され、謎に包まれていたデイノケイルスの全身骨格(復元)を世界で初めて公開、そして北海道むかわ町で発見されたという「むかわ竜」の全身実物化石と全身復元骨格が初公開されるなどの、豪華盛りだくさんな展示内容でした。

(下の写真:むかわ竜全身復元骨格)

さらに、展示期間中に「むかわ竜」が新属新種の恐竜として認定され、「カムイサウルス」として発表されるという、恐竜の歴史的瞬間を直接感じる事ができました!『恐竜博2019』の様子は「上野公園散歩と『ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』に行ってきた」でもご紹介しています。

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』の感想

絶滅したはずの恐竜と現代に生きる人類、一度も共存した事のない生物が同じ時代を生きる…。それが可能なのか?誰も予測できないし、誰も分からない…。『ジュラシック・パーク』第一作目から問いかけられていた、「人類と恐竜は共存できるのか?」というメッセージへの答えがこの作品の最大のテーマだったのではないか、と思いました。

恐竜が絶滅した後、地球の支配者として頂点に君臨する人類。動物、植物、気候、そして同じ人間さえもコントロールしようとする人間たち。それだけでは飽き足らず、生物のDNAを都合のいいように組み替え、新たな生物をも作り出すなど、神の真似事も行います。映画の世界はまさに現実でも起こっている事なのかもしれません。

しかし、生命は生きる為に自らの道を切り開き、本能を駆使し、進化への道を探します。いかに我々人間が優秀で、最新のテクノロジーを持っていたとしても、生命の進化を予想する事も、生命が進化する力を抑えつける事もできないでしょう。人間によって生み出された恐竜も同じであり、地球上の歴史の浅い人類が、1億年以上も生きた恐竜のDNAをコントロールする事は不可能でしょう。現実の我々人間もそうですが、生き物や自然に敬意を払い、自然の摂理に反しないよう生きていかなければな、と痛感しました。人間も自然の一部であり、生かされている身なのだから…。

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』公式サイト

動画のご紹介

恐竜の化石発掘キットで遊ぶ様子をご紹介しています。動画内にて、デイノニクスの紹介文で全長6mとありますが、デイノニクスの全長は3mくらいでした。訂正いたします。

コメント