夏目漱石とは

慶応3年(1867)2月9日、江戸牛込馬場下横町 (現在の新宿区喜久井町)に生まれた。明治末期から大正初期にかけて活躍した小説家。代表作には『吾輩は猫である』『坊っちゃん』など。

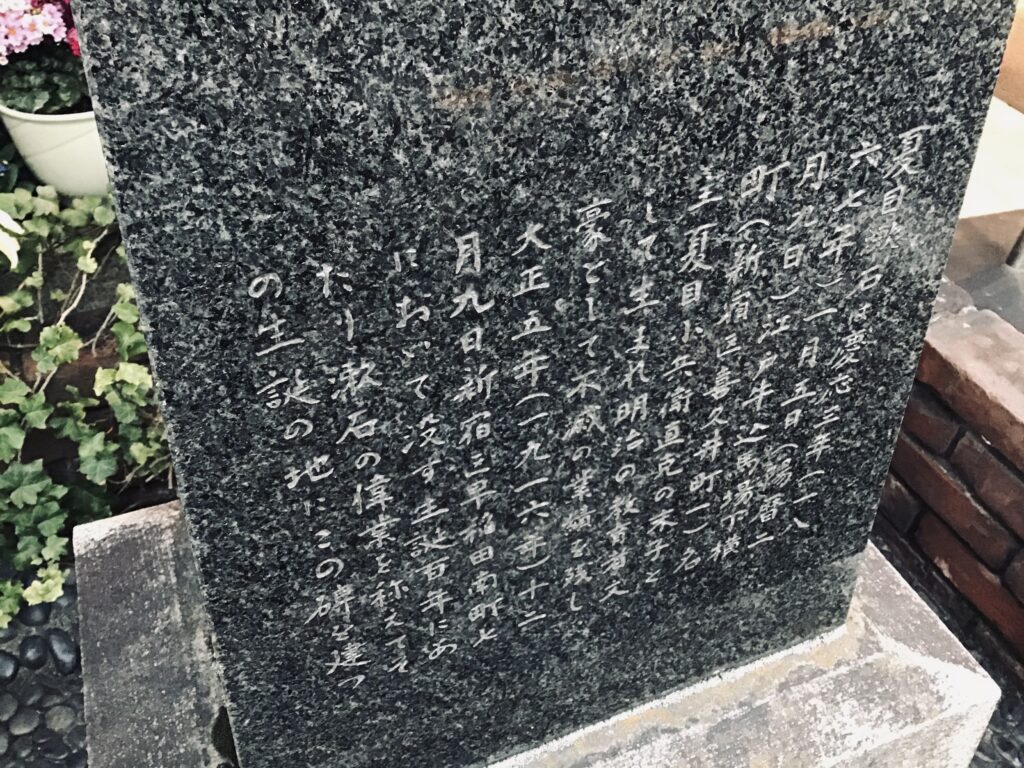

(夏目漱石誕生の地)

本名は夏目金之助という。漱石が生まれた日時の干支は庚申(かのえさる)だった。『庚申の日に生まれた子どもは、大出世するか大泥棒になる』という迷信があったそうで、大泥棒にならない為には、名前に「金」の字を入れるべし、という言い伝えがあった事から「金之助」という名前が付けられた。ちなみに慶応3年の翌年が明治元年になるので、明治の年数と漱石の年齢は同じ。

夏目小兵衛直克と千枝の五男三女、8人兄弟の末っ子として生まれた漱石。漱石の父親は江戸牛込から高田馬場までの一帯を治めていた名主という事で、裕福な家庭だったが、漱石誕生の翌年に江戸が崩壊。更に父51歳、母42歳という高齢夫婦の末っ子という事で、漱石は生後4ヶ月で四谷の貧しい古具屋(八百屋という説あり)に里子に出されてしまった。(昔は高齢夫婦の子供は恥かきっ子と言われたり、母親のお乳が出にくい理由もあり里子に出された)

その後実家に戻るが、1歳の時に塩原家に養子に出される。生後すぐにたらい回しにされてしまう漱石。養子先の両親が離婚した事により、実家に戻り、21歳の時には夏目家に復籍した。

(東京大学赤門前)

頭脳明晰な漱石。中でも英語の成績は人一倍優れていた。東京帝国大学英文科(現在の東京大学)を卒業後は東京高等師範学校の英語教師に就任する。その後、松山の愛媛県尋常中学校に英語科教師として赴任。その頃、貴族院書記官長中根重一の長女 中根鏡子と見合いする。翌年、熊本県の第五高等学校講師として赴任し、鏡子と結婚。長女が誕生する。(漱石と妻・鏡子の間には二男五女の子供がいる)

(Adam DereweckiによるPixabayからの画像 )

明治33年(1900)33歳の時、文部省から英文学研究の為、単身での英国ロンドン留学を命じられ、渡英。しかしロンドンでの生活に馴染めなかった漱石は、下宿先に閉じこもったまま読書や研究に没頭する。次第に英文学研究への違和感も加わり、ついに神経衰弱に陥る。漱石の精神状態を案じた文部省が帰国命令を出し、明治36年(1903)日本へ帰国。

帰国後は東京帝国大学英文科講師となるが、講義内容が硬く生徒から不評の声が上り、更に受け持ちの生徒が入水自殺をしたりと、度重なるトラブルにより、神経衰弱が再発してしまう。友人の高浜虚子(たかはまきょし) から気分転換にどうか、と小説を書くようにすすめられ、軽い気持ちで小説を書き始める

(夏目漱石旧居跡)

明治38年(1905)高浜虚子が主宰する『ホトトギス』に『吾輩は猫である』を発表する。漱石、38歳だった。『吾輩は猫である』は読み切りの予定であったが、好評により連載となる。その後 『倫敦塔(ろんどんとう) 』『坊っちゃん』と次々と作品を発表した。

(夏目漱石終焉の地)

明治40年(1907)40歳、一切の教職を辞し朝日新聞社へ入社。作家活動に専念する。朝日新聞社に入社して半年後の9月、漱石は早稲田南町に引っ越し、新たな人生をスタートさせる。漱石が亡くなるまで暮らしたこの早稲田の住まいは「漱石山房(そうせきさんぼう)」と呼ばれ、漱石はこの漱石山房で数々の名作を生み出した。

(漱石山房記念館)

作家として人気になるにつれ、面会者の数も増える。日々の面会者の対応に追われた漱石は、面会日を木曜日の午後3時からと限定した。毎週木曜日は応接間を解放し、誰でも自由に来られる日となった。面会日はやがて「木曜会」と呼ばれるようになり、漱石と学生や若い文学者たちが語り合い、意見し合う文豪サロンのような前衛的な場所になった。

(雑司ヶ谷霊園 夏目漱石のお墓)

作家として順調な漱石だったが、再び病に襲われる。明治43年(1910)『門』の執筆中に胃潰瘍を患い入院。伊豆の修禅寺にて療養をするも、容体が悪化、胃疾患になり大吐血し、一時は危篤状態にまで陥る。何とか一命を取り留めた漱石だが、その後も幾度となく胃潰瘍に苦しめられる。神経衰弱や胃潰瘍などの病と闘いながらも、執筆の手を休める事なく書き続ける。しかし大正5年(1916)に『明暗』執筆途中に体内出血で倒れ、自宅にて息を引きとる。『明暗』は未完となる。大正5年(1916)12月9日、漱石49歳。

夏目漱石の作品

『吾輩は猫である』

漱石の処女作。明治38年(1905)に高浜虚子が主宰する文芸誌『ホトトギス』にて発表。好評だった為、その後連載された作品。「吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ」という書き出しから物語が始まる。主人公は雄猫。飼い主である中学校の英語教師、珍野苦沙弥は漱石がモデルと言われている。猫の視点で人間たちが観察され、物語が進む。

『坊っちゃん』

明治39年(1906)『ホトトギス』にて発表された小説。東京の大学を卒業した「坊っちゃん」が新米の数学教師として四国の中学に赴任。悪戯好きの生徒や個性的な教師たちとの奮闘を描いた作品。リズムの良い江戸っ子口調で語られる文章が特徴的。漱石自身が愛媛県松山の中学校に教師として赴任していた為、その時の経験が作品の基盤になっている。

『草枕』

明治39年(1906)に文芸雑誌『新小説』に発表された小説。「智(ち)に働けば角(かど)が立つ。情に棹(さお)させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」という冒頭部分はあまりにも有名。画家である主人公を通して様々な芸術論が語られる。「非人情」の世界を追求した哲学的な作品でもある。夏目漱石、初期の名作。

『虞美人草』

明治40年(1907)に朝日新聞にて連載された小説であり、漱石の職業作家としてのデビュー作。6人の若い男女たちの思いが複雑に錯綜する悲劇作品。タイトルである「虞美人草」とはヒナゲシの別名。虞美人(中国王朝時代の姫)が自決した際に流れた血がこの花になったという伝説がある。連載当時は三越で「虞美人草」がデザインされたグッズなども売り出され、社会現象を巻き起こしたそう。

『三四郎』

明治41年(1908)に朝日新聞にて連載された小説。『それから』『門』へと続く前期三部作の一つ。主人公は九州の田舎から東京へ出てきた純朴な青年「三四郎」。都会で出会う様々な人々や恋愛を通して成長していく青春文学。三四郎が想いを寄せる「美禰子」の呟いた「ストレイシープ(迷子)」という言葉が作品のキーワードになっている。

『それから』

明治42年(1909)から朝日新聞にて連載された小説。前期三部作の一つ。かつて好きだった女性は親友と結婚してしまった。それは不安定な生活を送る自分が、安定的な生活を送る親友との結婚を勧めた結果ゆえだった。しかし運命の歯車が狂った事により、親友から妻を奪う事に。不倫や略奪愛をテーマにした、当時としては斬新な内容の作品。

『門』

明治43年(1910)に朝日新聞にて連載された小説。『三四郎』『それから』に続く前期三部作の最後の作品。親友を裏切り妻を得た『それから』。『門』では舞台や設定は違うものの、『それから』のその後が描かれる。主人公の宗助はかつて親友から妻を奪った過去がある。その罪悪感から妻と共にひっそりと生活していた。行方知れずになった親友が戻ってくると知った時、宗助は救いを求めるように禅寺の門をくぐる。漱石が胃潰瘍に苦しみながら書き上げた作品。

『明暗』

病状が悪化する中、書き上げた後期三部作『彼岸過迄』『行人』『こゝろ』。その後に完成させた『道草』。『明暗』は、朝日新聞にて大正5年(1916)から連載された長編小説であり、漱石最期の作品。後期三部作から続く人間のエゴイストを追求した作品。また漱石の理想の人生観である「則天去私(そくてんきょし)」に迫った作品でもある。執筆中に病に倒れ、『明暗』は未完となる。

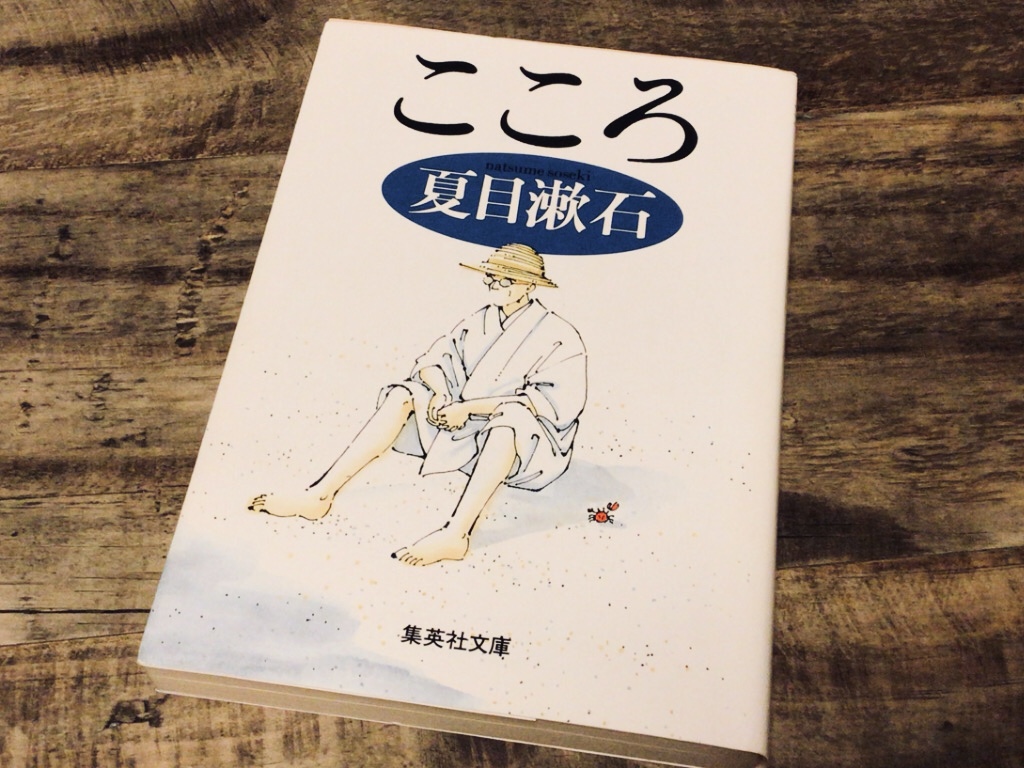

小説『こゝろ』

夏目漱石の作品の中で最も好きな作品である『こゝろ』に焦点を当ててみる。『こゝろ』とは大正3年(1914)に朝日新聞で連載された新聞小説。夏目漱石、47歳の時の作品。

主な登場人物は

◎私(わたくし)…男性

◎先生…男性

◎先生の妻である「奥さん」「静 (しず)」…女性

◎そして先生の親友である「K」…男性

舞台となる時代は明治の終わり頃。

私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない (上•一 )

「私」の語りで始まる第一章『上・先生と私』にあるように、主人公の名前も先生の名前も明かされない。第一章の主な登場人物は、「私」「先生」先生の奥さんである「静」の3人。「先生」とは、「私」の実際の「師」というわけでなく、「私」の年長者に対しての口癖であると説明がある。

〜あらすじ〜

第一章『上・先生と私』

西洋人男性と鎌倉に海水浴にきていた「先生」。それが「私」が先生を始めて見た瞬間だった。鎌倉で先生と知り合い、何度か行動を共にした「私」は、東京に帰ってからも先生宅を足繁く訪れる。

先生との距離を近づけようと積極的にアプローチする「私」。先生と懇意になったつもりでいた「私」だが、その期待を裏切るように先生の態度はいつまでたっても素っ気ない。そんな先生に失望しつつも、「先生」に近づきたい、「先生」ともっと話がしたいという衝動は増すばかり。一歩間違えると、ストーカーのように思える「私」。

恋は罪悪ですよ。解っていますか (上•十二 )

ある時、先生が恋についてそう語った。更に「私」が先生に付き纏う理由として、先生はこう言った。

あなたの心はとっくの昔からすでに恋で動いているじゃありませんか (上•十三 )

先生に指摘されるも、自覚のない「私」。

恋に登る階段なんです。異性と抱き合う順序として、まず同性の私の所へ動いて来たのです (上•十三 )

先生の発言や考え、先生が毎月必ず墓参りに行くという雑司ヶ谷の墓地の事など、謎に包まれた「先生」という人物。

あなたは熱に浮かされているのです。熱がさめると厭(いや)になります (上•十四 )

ますます先生という人が気になり、先生の事ばかり考えてしまう「私」。

やがて、雑司ヶ谷の墓地に眠っているのが、先生の大学時代の親友であると、奥さんから知らされる。親友の死をきっかけに、先生は変わってしまったらしい。

また、先生には信頼していた親戚に欺かれたという過去があった。

平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです (上•二十八 )

先生はそんな過去のトラウマから人間そのものを憎んでいた。そしてある出来事により、自分自身をも信用できないでいた。

しかし、どんなに先生から突き放されようが諦めず、真っすぐに向かってくる「私」を次第に信用するようになる先生。

私は死ぬ前にたった一人で好いから、他(ひと)を信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人になれますか。なってくれますか。あなたははらの底から真面目ですか (上•三十一 )

先生のその問いかけに「私」は応える。

もし私の命が真面目なものなら、私のいった事も真面目です (上•三十一 )

第二章は『中・両親と私』

大学を卒業した「私」が故郷に帰った時の話だ。第二章も「私」の語り口調で物語が進行する。

「私」の父親は長らく腎臓を患っていた。その事は以前にも触れており、父親の病気の具合を見舞う為、第一章でも故郷へ帰っている。

〜あらすじ〜

「私」の卒業を喜び、客を集めて卒業祝いをやろうと張り切る両親。しかしそんな田舎ならでは風習に気が進まない「私」。父親の病気の具合も心配するほど悪くないように見える。

「私」は故郷で過ごす時間が退屈に思えてきて、東京が恋しくなる。先生がいる東京に早く帰りたいと思い始める。先生に手紙を出すも返事は来ず、更に寂しさが募る。

その頃、明治天皇の病についての新聞記事が世間を騒がせた。「私」の卒業祝いもお流れとなる。自分の病と天皇の病を重ね合わすように、父親は天皇の容体を報告する新聞記事を毎日のようにチェックした。

次第に元気がなくなり、衰えていく父親。ついに明治天皇崩御の知らせが発表される。「私」は、家先に掲げた弔旗を眺めながら、ふと東京にいる先生を思った。

私の想像は日本一の大きな都が、どんなに暗いなかでどんなに動いているだろうかの画面に集められた。私はその黒いなりに動かなければ仕末のつかなくなった都会の、不安でざわざわしているなかに、一点の燈火のごとく先生の家を見た (中•五 )

両親から卒業後の就職先を心配をされていた「私」は、母親に急かされて、先生に就職先を紹介してほしいといった内容の手紙を送る。

しかし、先生からは手紙の返事は来ず、代わりに「ちょっと会いたいが来られるか」という内容の電報が届く。

父親の病状が悪化し、予断を許さない状況に。先生の電報内容が気になり、東京へ行きたい気持ちはあるが、父親の事が気がかりで、「私」は先生の元へ行くことができなかった。「私」が電報と手紙で、父親の具合の事を伝え、行かれないと返事を送ると、先生から「来ないでよい」との電報がくる。

(Free-PhotosによるPixabayからの画像)

父親が昏睡状態になり、家族一同が駆けつけ、皆が父親の死を覚悟した頃、先生から分厚い手紙が届く。家中が緊迫に包まれる中、「私」はどうにかして先生から送られてきた分厚い手紙を読もうと試みる。しかし手紙の分量が多過ぎて、集中して読む時間が作れない。

父親の容体に注意を払いながら、先生からの手紙の封を切った。膨大な量の原稿用紙に書かれた文字。ふと、ある一文が目に入る。

この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。とくに死んでいるでしょう (中•十八 )

それは先生からの遺書だった。先生は「私」に約束したように、自分の過去を全て「私」に告白し、自ら命を絶ってしまった。

最終章『下・先生と遺書』

最終章は、先生が「私」宛に書いた手紙であり、遺書そのものであり、『こゝろ』という小説の約半分の量を占めている。ここでは先生の生い立ちや過去、雑司ヶ谷に眠る親友Kとの出来事が、先生の語りによって告白されている。第三章だけでも独立した作品になる様な分量だ。

第一章『先生と私』の中では、先生は人を寄せ付けないような、世間に背中を向け、ひっそりと生きているような、そんな謎めいた人物であった。先生の言葉、「私」への問いかけや態度の意味が、第三章『先生と遺書』で全て明らかになる。第一章、二章と、「私」目線で先生を見ていたので、本当に先生の遺書を読んでいるような錯覚にも陥る。

そしてこの遺書で『こゝろ』は幕を閉じてしまうので、これを読んだ直後の「私」は先生の告白をどう受け止めたのか?そしてこれから先「私」はどう生きていくのか?(『こゝろ』は「私」の回想録なので、「私」の現在が気になる)

また、我々読者もどう受け止めたらいいのか?読者自身の「こころ」で物語を完結しなければならない。

『こゝろ』は夏目漱石が亡くなる二年前に書かれた作品。

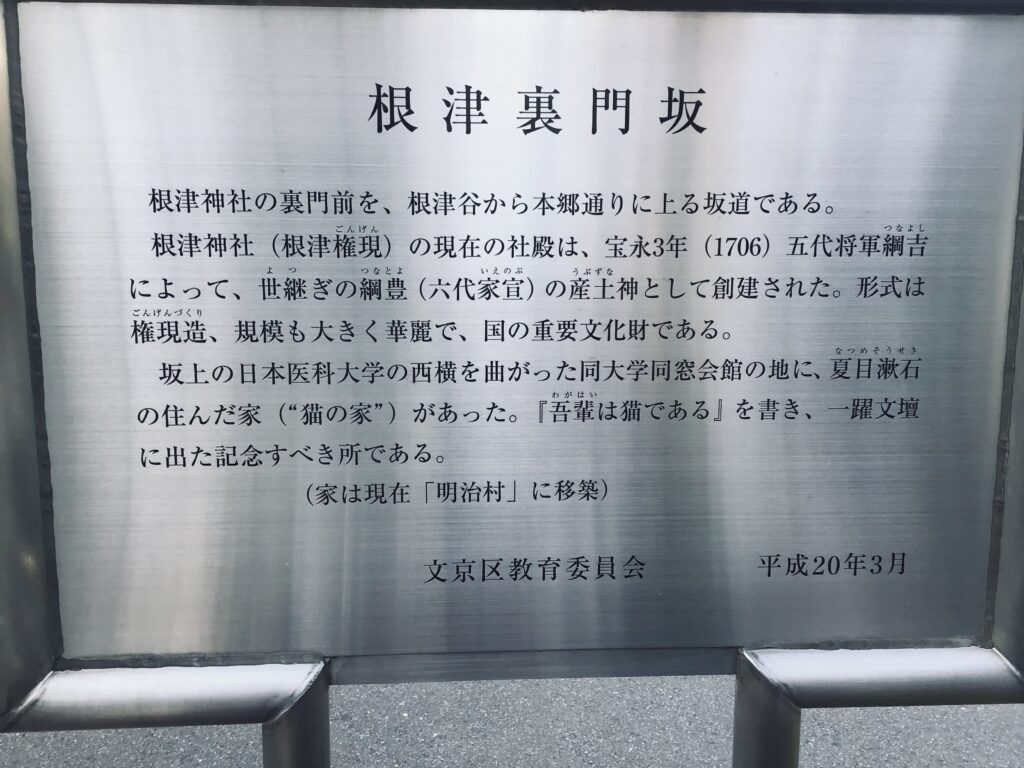

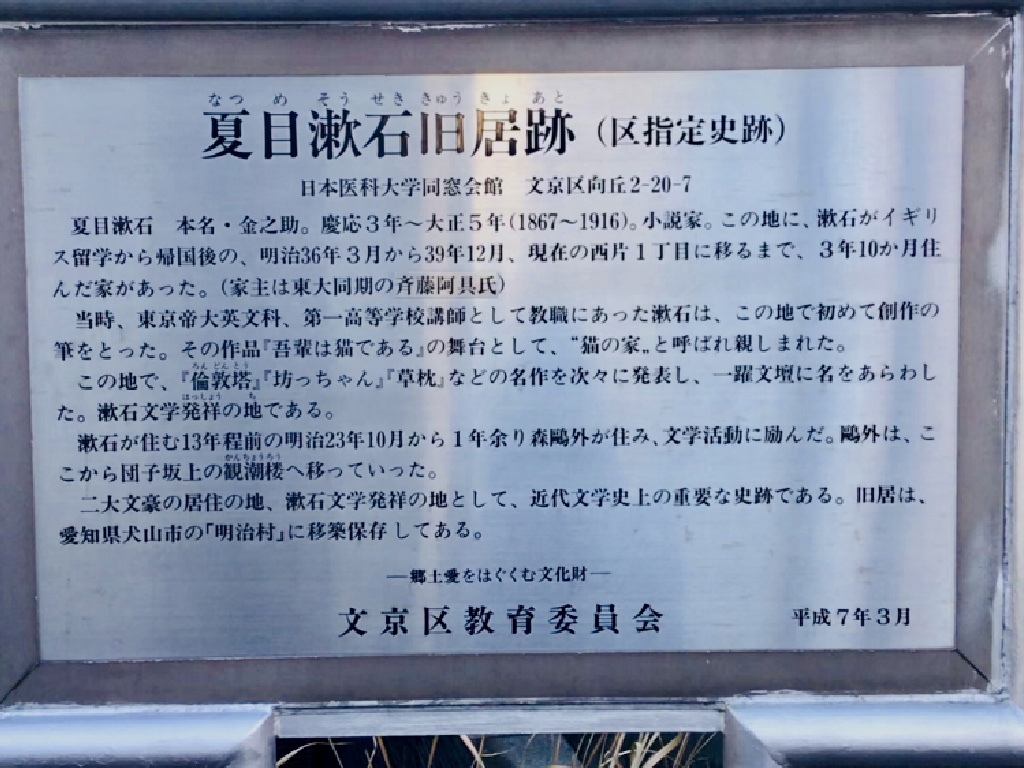

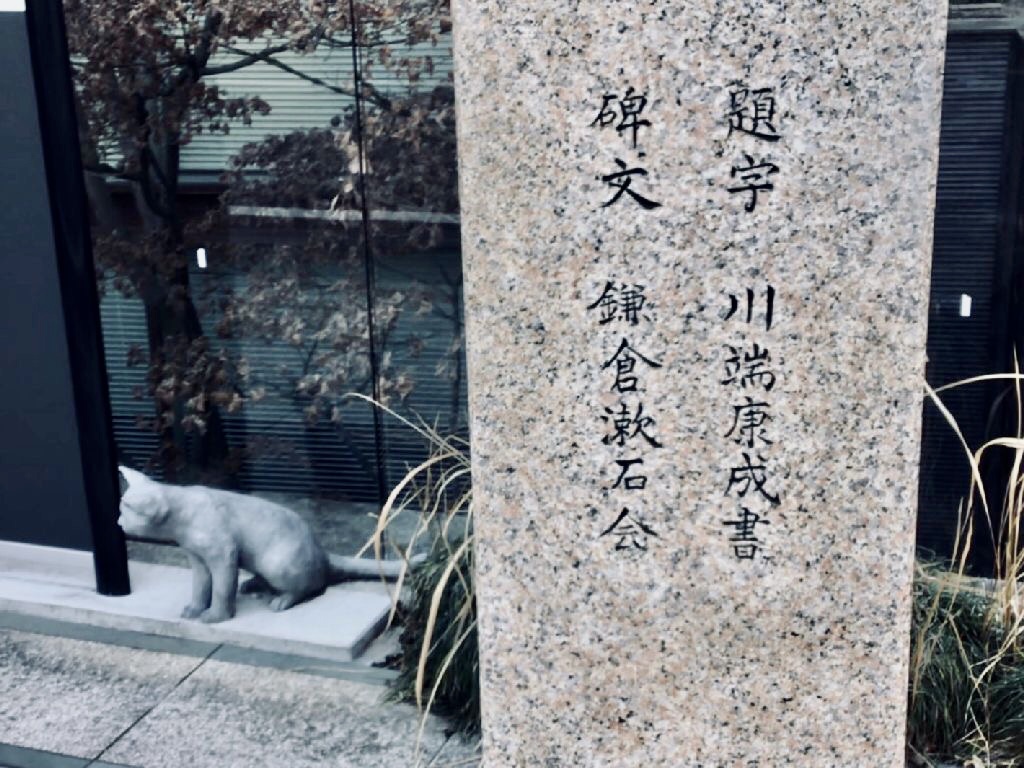

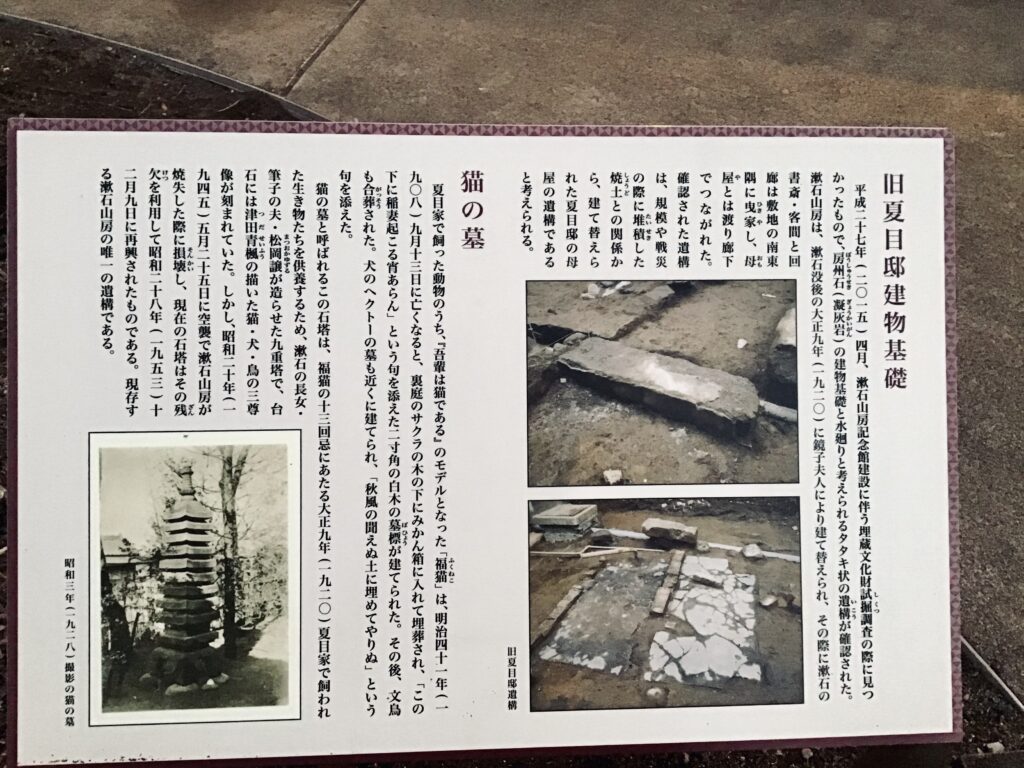

夏目漱石の旧居跡のご案内

夏目漱石の旧居跡。漱石がイギリスから帰国後の明治36年(1903)から約3年間住んだ場所。

この当時、東京大学英文科・第一高等学校の講師として活躍する一方で、処女作『我輩は猫である』を執筆。この旧居は『吾輩は猫である』の舞台として、“猫の家”と呼ばれ親しまれた。漱石はこの地で『倫敦塔』『坊ちゃん』『草枕』などの名作を次々と生み出した。

現在は跡地を示す石碑と案内板があるのみだが、家屋は愛知県犬山市にある「明治村」に移築され保存、公開されている。また、漱石が住む13年ほど前には森鴎外もこの家に住んでいたのだそう。夏目漱石、森鴎外2人の文豪の居住地であり、漱石文学発祥の地。文京区指定史跡。

アクセスは、東京メトロ千代田線「千駄木」駅より徒歩約10分、または東京メトロ南北線「本駒込」駅より徒歩約8分。日本医科大学と根津神社のすぐ近く。旧居跡の石碑と案内板は日本医科大学同窓会館の左側にある。

石碑の題字は川端康成によるもの。

日本医科大学と和菓子屋の間の通路を向かった先にある。根津神社からは歩いて4分の場所。

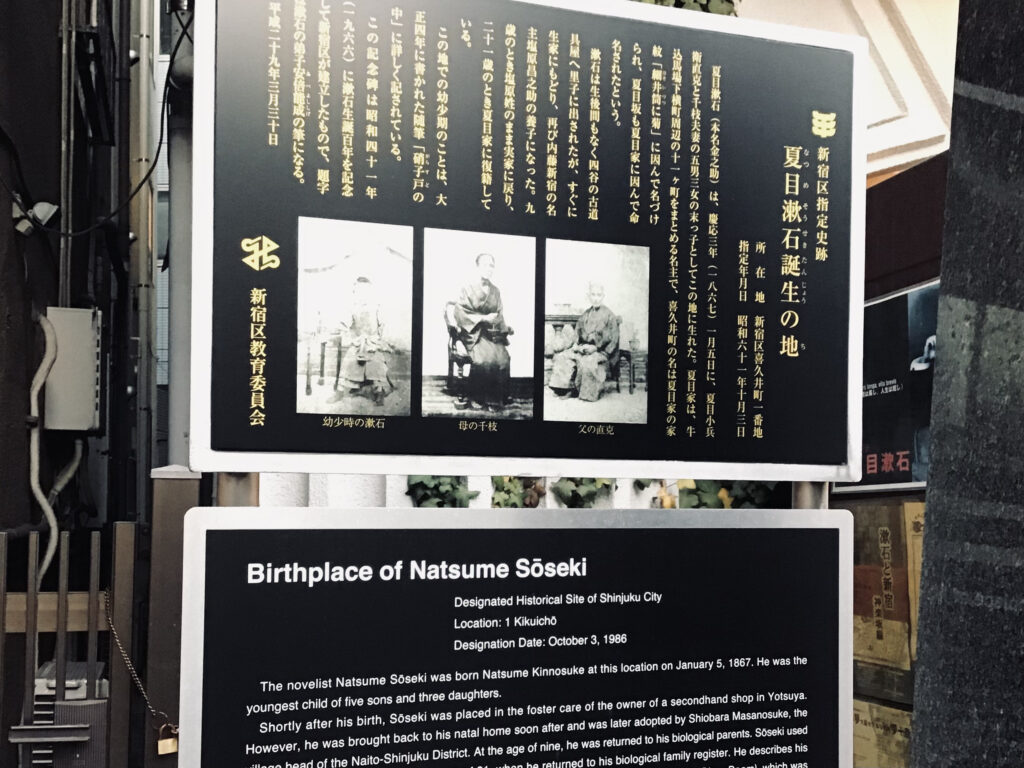

夏目漱石誕生の地のご案内

東京メトロ早稲田駅より徒歩5分の場所にある夏目漱石誕生の地。漱石は慶応3年(1867)1月5日(新暦2月9日)にこの場所で生まれた。現在は案内板と黒御影石の記念碑が建つのみ。この石碑は漱石生誕100年を記念して昭和41年(1966)に建てられた記念碑であり、題字は遺弟子である安倍能成によるもの。新宿区指定史跡。

「夏目家は牛込馬場下横町周辺の11ヶ町をまとめる名主で、その勢力は大きく、喜久井町の名は夏目家の家紋“井桁に菊”に因み、また夏目坂は直克が命名したものだという(案内板の説明より)」

案内板の説明の通り、誕生の地のすぐ前を通る道路の名前には「夏目坂通り」とある。

大正4年(1915)に朝日新聞にて掲載された随筆『硝子戸の中』では、この地で過ごした漱石の幼少時代のエピソードや思い出などが書かれている。『影参差 松三本の 月夜かな』とは漱石自身の俳句。(明治28年作)

漱石誕生の地の隣にある酒屋「小倉屋」さん。小倉屋さんは創業延宝6年(1678)と伝えられる老舗の酒屋で、『硝子戸の中』にも登場する。

夏目漱石誕生の地へのアクセスは、東京メトロ早稲田駅西口を出て、早稲田前交差点から夏目坂をのぼりかけたすぐ左手。記念碑のすぐ後ろにはやよい軒さんが建つ。

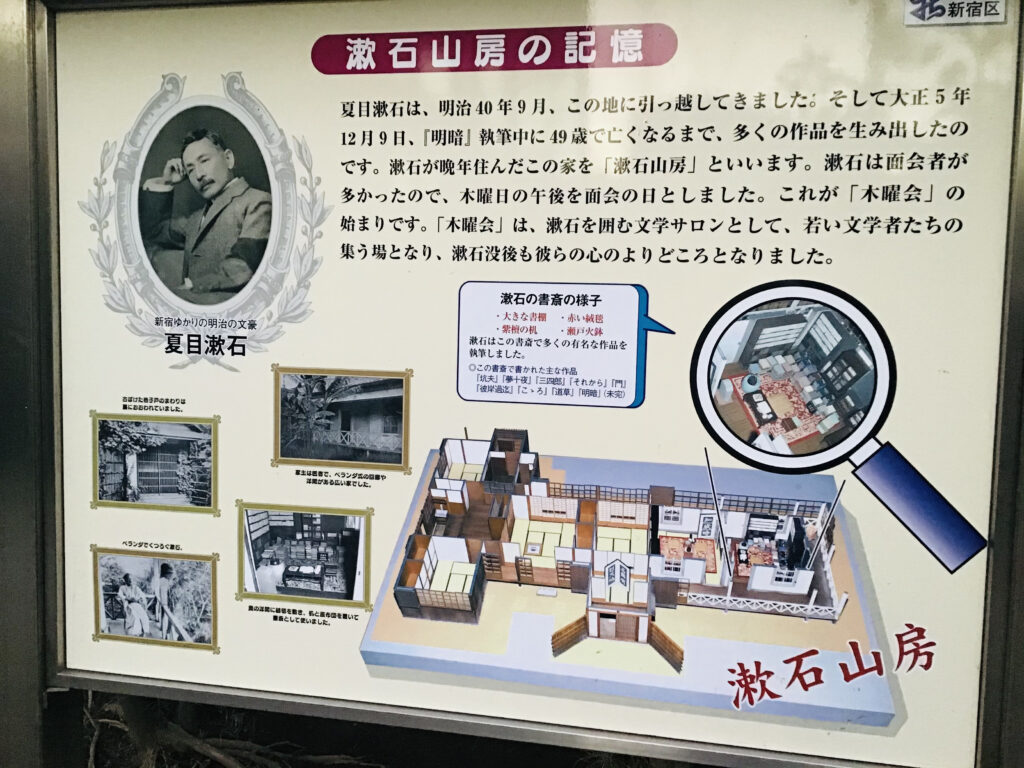

夏目漱石終焉の地

続いて夏目漱石終焉の地へ。終焉の地は誕生の地から徒歩約10分の場所にある。早稲田通りを神楽坂方面へ、漱石山房通りを案内板に従って進む。

漱石が明治40年(1907)9月29日から大正5年(1916)12月9日に亡くなるまで暮らした家があった場所。約9年間暮らしたこの家は「漱石山房」と呼ばれ、漱石はここで『坑夫』『三四郎』『それから』『門』『こゝろ』『道草』などの代表作を執筆し、『明暗』の連載中に病に倒れこの世を去った。現在は「漱石山房記念館」と「漱石公園」になっている。新宿区指定史跡。

夏目漱石生誕150年にあたる平成29年(2017)にオープンした漱石山房記念館。記念館には漱石が好きだった空也の最中が頂けるブックカフェや漱石という人物を勉強できる無料スペースがある。有料コーナーでは、「漱石山房」を再現した展示室で貴重な資料が見学できる。その他、定期的に展示会やイベントなども行われている。

記念館の裏手には漱石公園(無料)がある。公園内にある「道草庵」では漱石の関連資料やパネルを見学できる(無料)。前回来た時に、漱石の書斎が実際にあったのはこの辺りだよ、と係のおじさんに教えて頂いた。

◉漱石公園開園時間

4月~9月 …8時~19時

10月~3月 …8時~18時

漱石公園にある「猫塚」。猫の墓と呼ばれるこの石塔は、『吾輩は猫である』のモデルとなった「福猫」の13回忌にあたる大正9年(1920)に、夏目家で飼われた動物たちを供養する為に建てられた。

昭和20年(1945)5月25日の空襲で漱石山房が焼失。その際この供養塔も損壊してしまう。現在の石塔は損壊した欠片を集めて昭和28年(1953)に再興されたもの。現存する漱石山房の唯一の遺構との事。

◉漱石山房記念館情報

⚪︎観覧料…一般300円、小・中学生100円

⚪︎営業時間…10時00分~18時00分

(入館は17時30分まで。カフェのラストオーダーは17時)

⚪︎休日…基本は月曜日と年末年始ですが、現在は変更あり。詳しくは「漱石山房記念館」のホームページをご確認下さい。

⚪︎所在地…新宿区早稲田南町7

夏目漱石のお墓のご案内

最後は『こゝろ』の舞台にもなり、夏目漱石が眠る雑司ヶ谷霊園へ。雑司ヶ谷霊園へのアクセスは、東京メトロ有楽町線東池袋駅より徒歩10分。その他、東京メトロ副都心線雑司が谷駅下車徒歩10分、JR池袋駅東口下車徒歩15分、都電荒川線「都電雑司ヶ谷」下車徒歩5分。漱石山房記念館から約40分くらいかかるが徒歩で行く事も可能。

数多くの文化人が眠る墓地として有名であり、たくさんの木々に囲まれているので、都心にある霊園とは思えない雰囲気だ。秋には銀杏の黄葉が美しく、散策に訪れる人も多くいるとか。霊園の開設は明治7年(1874)で、面積は東京ドーム約5個分あるとの事で、かなり広大だ。

所々に猫の姿が…。

霊園内の案内板を確認し、漱石のお墓を探す。地図によると、漱石のお墓は1-14-1とある。

こちらが夏目漱石のお墓。戒名は「文献院古道漱石居士(ぶんけんいんこどうそうせきこじ)」。威厳漂う大きな墓石は、サイドに肘掛けがある立派な椅子の様に見える。漱石先生が座っていらっしゃるようだ…。ゆっくりのんびりと猫たちと戯れながら未完となった『明暗』の続きを考えているのか…?それともまた新しい物語を考えているのか?

甘い物や牛肉が好物だったという漱石先生。あの世では胃の心配なく、好きなだけたくさん美味しい食事をして下さい…。

まとめ

『こゝろ』は奥深い人間ドラマでもあり、複雑な恋愛小説でもあり、ミステリーでもあるような。とても100年以上前の作品とは思えない、何度読んでも面白く、読む度に発見がある新鮮な作品だ。

『こゝろ』の第三章で明かされる先生の過去。先生は昔、親友であるKと同じ女性を好きになってしまった。そして、先生は彼女を得るためにその親友を傷付け、裏切ってしまう。その結果、Kは自殺。親友を自殺に追い込んだ罪に苦しみもがき続け、ついには先生自身も自ら命を絶ってしまう。男女の三角関係を描いた作品。大半の解説ではそのように書かれ、多くの人がそう理解している。

(神楽坂にある文具店相馬屋さんの原稿用紙は漱石愛用の品)

しかし、海外やネットでの見解はそう単純な話として理解されていない。先生は同性愛者であり、親友のKに恋愛感情を抱いていた。また、「私」も先生と同じく同性愛者だったのだ、と。そう理解して読んでみると、「私」の言動や先生の態度や苦悩もすんなり受け入れられる。

現代と比べ、自由な恋愛など難しく、周りの理解も少なっかったであろう明治時代。男女の恋愛でさえ難しかった時代に、同性を好きになる感情はもっと理解されなかったのかもしれない。隠さなければいけない、恥ずべき感情だったのかもしれない。同性愛については、現代ではメディアやエンターテイメントでは広く発信されているけど、実際はどうなのだろうか…。100年以上経った今でも考えさせられるテーマだ。

動画のご紹介

『こゝろ』の主人公「私」バージョンのワンコを作り、夏目漱石ゆかりの地を散歩してきました…。

コメント